Auf dieser Seite finden Sie als "Historisches":

- vor den Römern gab es in Italien die Etrusker

- einen Ausschnitt der Lebensgeschichte von Adelheid Schmerse, Pommern

- August Hirschberg: Bilder aus dem 1. Weltkrieg in FRankreich und Russland

- Die Lynchmorde des Hugo Grüner am Ende der Nazizeit - und wir

- Kriegerdenkmäler und Ehrenmale

- der Panzergraben bei Memprechtshofen

- Kochbuch 1947

Historisches?

Wenn ich mir bewusst bin, woher ich komme und unter welchen Bedingungen ich auf meinem Weg unterwegs bin, habe ich eine bessere Grundlage, meine nächsten Stationen zu planen. Das Zurückschauen kann schrecklich, überraschend oder schön sein. Aber niemals sind Rückblicke nur nostalgische Erinnerungen. Denn auch unbewusst haben sie im Hier und Jetzt Auswirkungen auf das Nachher.

Die Etrusker – woher sie kamen, ist unklar. Klar ist: Es gab sie, bevor es Rom gab!

Heute sind sie nicht nur in der Toskana zu finden! Die etruskische Wölfin vom Kapitol ist vermutlich nicht etruskisch. Aber klar ist, dass die Etrusker im letzten Jahrtausend v.C. nicht nur in Rom sondern in ganz Italien eine wichtige Rolle gespielt haben.

Mich haben sie in vielem immer an die Kelten erinnert, die zu etwa der gleichen Zeit in ganz Europa den Ton angaben. Über die offensichtlichen wechselseitigen Beeinflussungen v.a. im künstlerischen Bereich gibt es leider noch nicht viele Untersuchungen.

Was auch immer die Berührungspunkte mit den Kelten sind: Die verschiedensten Relikte der Etrusker direkt in Italien sehen zu können bringt unvergessliche Eindrücke. Klar: Hervorragende etruskische Kunst gibt es auch in München, Berlin, Karlsruhe und in anderen Museen. Aber etruskische Kunst in einem Museum im Etruskerland zu sehen ist etwas ganz anderes, besonders wenn man aus dem Museum gleich zu den Fundorten gehen kann.

Es ist schade, dass die Etrusker ihre Städte und die Italiener die Museen leider nicht in chronologischer Reihenfolge von Nord nach Süd aufgebaut haben. Leider sind die Orte so unsystematisch verteilt, dass etruskische Funde von 200 v.C. auch in Florenz und solche von 800 v.C. auch in Cerveteri zu finden sind.

Seit ich vieles von den Etruskern gesehen habe, ist Italien für mich noch faszinierender geworden.

Vorgänger der Etruskerzeit war die Villanova-Kultur, die um die Jahrtausendwende wohl allmählich von Einwanderern aus dem kleinasiatischen Raum überlagert und allmählich dominiert wurde:

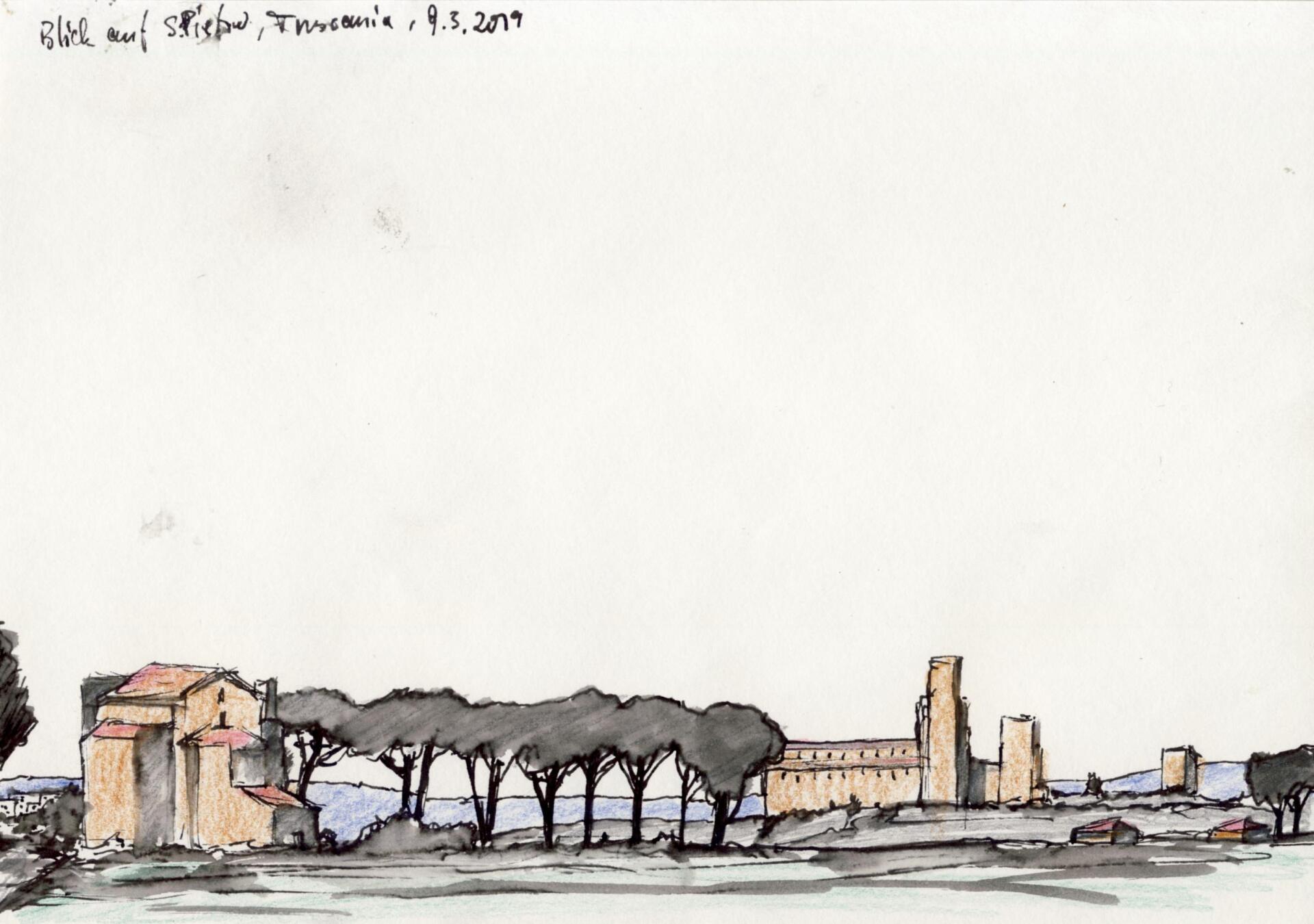

Das Kernland der Etrusker, Etrurien, umfasst die Toskana, Umbrien bis zum Tiber und auch noch das nördliche Latium mit Ausläufern nach Kampanien und in die Poebene. Im Folgenden ein paar Bilder der bedeutendsten Etrusker-Städte:

Man kann die Zeit der Etrusker einteilen in eine orientalisierende Epoche, in der eine aristokratische Oberschicht herrschte, die von Großgrundbesitz und Seehandel lebte.

Auf die orientalische folgte die sogenannte archaische Epoche ab etwa 580, in der auch der Mittelstand durch die Verarbeitung von Erz und den Handel zu Wohlstand gelangte. In diese Zeit fällt ungefähr der Übergang von Tumuli zu Kammergräbern.

Die Tumuli erinnern sehr an die Hügelgräber der Kelten wie bei der Heuneburg oder bei Hochdorf. Bei Tarquinia in der Monterozzi-Nekropole finden sich die etwas späteren in den Boden gegrabenen Grabstätten, quasi Tumuli als Tiefgräber, mit den weit verbreiteten und deshalb berühmten etruskischen Fresken wie dem Flötenspieler.

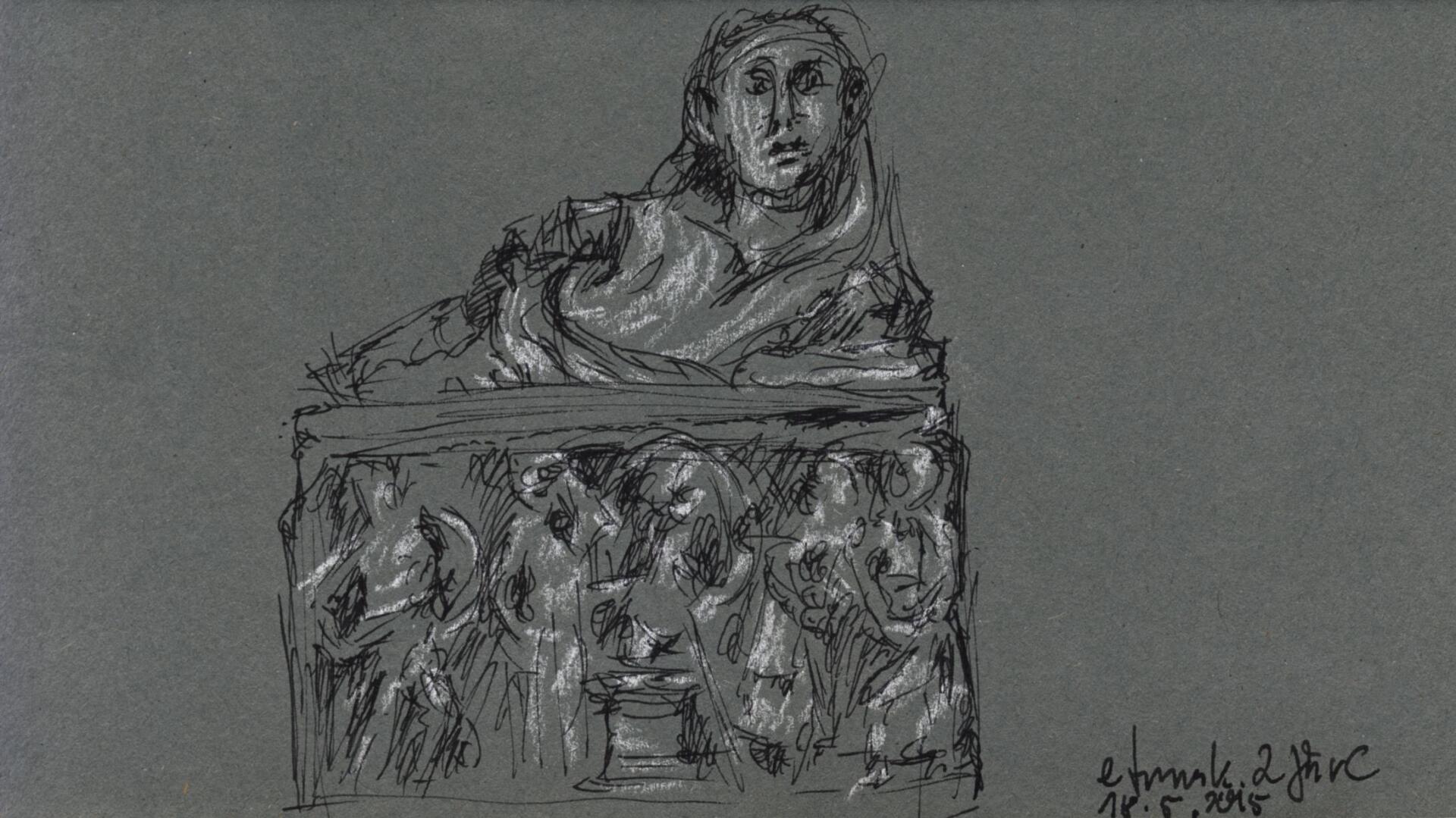

Aus einer noch etwas späteren Zeit stammen die faszinierenden Kammergräber der Nekropole Banditaccia bei Cerveteri, und die Gräber bei Sovana oder Chiusi. Sie werden zum großen Teil zur hellenistischen Epoche gezählt, an deren Ende die etruskischen Städte schließlich mit der Lex Julia das römische Bürgerrecht erhielten, d.h. von Rom geschluckt wurden.

Urnen aus den Gräbern sind meist nicht vor Ort zu finden, sondern werden in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt.

Der Beitrag zu Etruskern befindet sich im Aufbau.

Ein Beitrag zur Ahnenforschung

Woher komme ich, was sind meine Wurzeln?

Vorfahren sind in gewisser Weise Orientierungspunkte der momentan Lebenden. Je größer die zeitliche Nähe ist, um so stärker ist oft die Neigung, das Handeln der Nachkommen in klaren Zusammenhang mit dem Einfluss der Vorfahren zu stellen. Entweder als Erfüllung eines unausgesprochenen oder expliziten Auftrags oder im Gegenteil als Widerstand dagegen. Viele Erzählungen über Folgen von Geschwisterkonstellationen und viele Vater-Sohn-Geschichten bestätigen solche Beobachtungen. Viele Familiensagas, nicht nur im Bereich der Trivialliteratur und der aktuellen Soap-Operas, bauen darauf auf und bemühen sich, dies Thema immer wieder zu variieren (was an Grenzen stößt!).

Im Alltag spielen innerfamiliäre Beziehungen, die sich über mehrere Generationen erstrecken, dagegen kaum eine Rolle. Zwischen Enkeln und Großeltern gibt es eine zeitlang oft noch Berührungspunkte. Urgroßeltern spielen lebensgeschichtlich bedingt meist kaum eine Rolle. Und die vorangehenden Generationen verblassen mit zunehmendem zeitlichen Abstand.

Wie kommt es dazu, dass die Rückschau auf vorangegangene Verwandte thematisiert wird?

Meist geschieht das kurz nach der Geburt eines Kindes, wenn alle Besucher die Ähnlichkeit mit dem Aussehen der Mutter bzw. des Vaters usw. „entdecken“. Dieses Suchen danach, von wem in der Familie ein Kind bestimmte Eigenschaften wohl hat, wird innerfamiliär oft lange fortgesetzt. Es scheint, als entspreche diese Suche nach Ähnlichkeiten dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, die dadurch bestätigt wird.

Neben diesem psychologischen Motiv spielt bei der Beschäftigung mit den Vorfahren auch eine gesellschaftlich Disposition eine entscheidende Rolle. Wer aus einem benachbarten Dorf in ein anderes nahebei geheiratet hat, gilt noch heute lange Zeit nicht als Einheimischer. Wer nicht über seine Abstammung und Herkunft Bescheid geben kann, galt lange und gilt z.T. bis jetzt als Außenseiter.

Das traf so allerdings nie für alle Mitglieder einer Gesellschaft zu.

Im historischen Rückblick zeigt sich, dass die Familienzugehörigkeit in der Oberschicht ein wichtiges Kriterium für die weitere Entwicklung war, während sie bei allen anderen Menschen im gleichen Zeitraum meist irrelevant blieb. Das war schon bei den Römern so. Und das setzte sich vom Mittelalter bis in die Neuzeit fort.

Zur Entstehung einer Ahnengalerie

Sobald jemand auf welchem Weg auch immer Chef einer Gruppe geworden war und Macht und Besitz gesammelt hatte, versuchte er dies für seine Nachkommen zu sichern und erhalten. So wurden Herrschaften geschaffen, so erschaffte sich die Schicht, die später Adel genannt wurde. Für die meisten, die nicht dazu gehörten und nicht daran teilhatten, war dieser Status nie erreichbar, für manche blieb er ein anzustrebendes Ziel.

Obwohl zu Beginn der Neuzeit großer Besitz und damit auch Macht durch die Entwicklung der Wirtschaft und v.a. des Handels nicht mehr ausschließlich an den Adel gebunden war, lag die herrschaftliche Macht noch bis ins 19. Jahrhundert fast ausschließlich in den Händen von Königen und ähnlich betitelten Menschen.

Bürgerlichen Familien wie den Medici und Fugger konnte es durch erfolgreiches Wirtschaften, die Anhäufung von Besitz und durch den Aufbau eines Netzwerks innerhalb verschiedener Herrschaften mittels gezielter finanzielle Unterstützung manchmal gelingen, in den Kreis des Adels aufgenommen zu werden. Aber schon im alten Rom wurde ein Familienoberhaupt, das durch materiellen Einfluss in den Senat aufgestiegen war, abwertend als „homo novus“, Emporkömmling, bezeichnet. Entsprechend war auch der sogenannte „Geldadel“, zu dem im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch Bank- und Wirtschaftsunternehmer gemacht wurden, in der breiten Öffentlichkeit und v.a. in Kreisen des alten Adels weniger akzeptiert als Angehörige des damals sogenannten „Blutadels“, die auf einen weit zurückreichenden Stammbaum verweisen konnten.

Für die durchschnittliche bürgerliche Oberschicht war dieser Aufstieg unerreichbar. Da aber der Adel in der autoritären patriarchalischen Gesellschaft immer als leuchtendes Vorbild fungierte, war das hinreichender Anlass, es im öffentlichen Auftreten wo immer möglich dem Adel gleich zu tun.

Bürgerliche Anpassungsversuche

Die Hinwendung zur Antike im Zeitalter der Klassik und des Idealismus lässt sich als Versuch der bürgerlichen Gesellschaft interpretieren, wenigstens im ideellen Bereich den Ausschluss von grundlegenden politischen Entscheidungen durch symbolisches Handeln zu umgehen. Aus Sicht der Kritischen Theorie (u.a. in Heinz Schlaffer, „Der Bürger als Held“, 1973) war es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur bürgerlichen Gesellschaft, als durch den Bezug auf die Antike immer mehr deutlich wurde, dass dort der Bürger nicht nur Haushaltsvorstand, sondern als „polites“ auch entscheidender Staatsbürger war, während er um 1800 in erster Linie die Rolle des „Untertan“ hatte: Produktiv für den Staat war er, weil durch seinen Wohlstand die notwendigen Steuern eingetrieben werden konnten, die dann als Mittel zur Staatsführung zusammengefasst wurden. Auf die Entscheidung und Ausführung öffentlicher Staatsaktionen hatte der Bürger keinen Einfluss. Das oblag „anderen Personen: Dem Monarchen, der aristokratisch geführten Armee, der Bürokratie“ (Schlaffer, s. 127).

Auf diesem Hintergrund lässt sich die Gestaltung der bürgerlichen Umgangsformen als Entwicklung einer Art Parallelwelt zur unerreichbaren Sphäre des Adels verstehen. Die verschiedenen bürgerlichen Vereinigungen, gleich ob Logen, Gesangs- oder Wirtschaftsfördervereine bildeten Netzwerke, die den seit langem gewachsenen Beziehungen des Adels in gewisser Weise angeglichen waren. Man war unter seinesgleichen, traf Gleichgesinnte und merkte am „Stallgeruch“, ob jemand dazu gehörte oder nicht.

Hierher gehört auch die bürgerliche Pflege der freund- und verwandtschaftlichen Beziehungen und die Beschäftigung mit dem Stammbaum. Poesiealben als Dokumente der Zuneigung unter Erwachsenen entstanden zwar schon einige Zeit zuvor, hatten aber ihre Blütezeit vor allem im 19, Jahrhundert. Und ebenso kam es in dieser Zeit im gehobenen Bürgertum oft zur Erstellung von Familienbüchern, in denen die Herkunft möglichst weit, manchmal bis ins 16. Jahrhundert zurück verfolgt wurde.

Im Dritten Reich erlangte der Stammbaum auf Grundlage der Rassenideologie der Nazis als Nachweis der Herkunft eine neue Bedeutung, die über das Schicksal von ganzen Familien entscheiden konnte. Viele Personengruppen, v.a. im öffentlichen Dienst beschäftigte, mussten z.T. bis über 5 Generationen zurück nachweisen, welcher „Rasse“ ihre Vorfahren angehört hatten und ob sie „arischer“ Abstammung waren. Da die Kriterien dafür niemals klar definierbar waren, galt als wichtigstes Merkmal die Religionszugehörigkeit. Wer innerhalb seiner Vorfahren Angehörige hatte, die der jüdischen Religion angehört hatten, war entsprechend den „Rassegesetzen“ kein „reinblütiger“ Arier! Ihm waren damit nicht nur die Laufbahn als Offizier, sondern auch Berufe wie Arzt, Jurist, Wissenschaftler an einer deutschen Uni verschlossen. Oft wurde dieser Nachweis von Behörden auch relativ willkürlich verlangt, so dass damals in vielen Familien ein Stammbaum bzw. „Ahnenpässe“ erstellt wurden.

Soweit zur Vorgeschichte der Beschäftigung mit der eigenen Abstammung.

Da ich als „Flüchtlingskind“ geboren bin und nicht auf vorhandenen Wurzeln aufbauen konnte, ist für mich die Beschäftigung mit der familiären Vergangenheit anscheinend relativ wichtig. Dazu konnte ich auch auf Vorarbeiten meines 1978 verstorbenen Vaters zurückgreifen.

Die folgende Geschichte von August Hirschberg, meinem Ur-Ur-Großvater, scheint mir exemplarisch für viele bürgerliche Lebensläufe der damaligen Zeit. Sein familiärer Hintergrund ist allerdings nicht typisch bzw. vermutlich für viele vergleichbare Lebensläufe generalisierbar: Als konvertierter Jude wird er wohl immer unter ziemlichem Druck gestanden haben, seine bürgerliche Zuverlässigkeit besonders unter Beweis zu stellen.

Viel über ihn habe ich erst aus dem hier z.T. wiedergegebenem Artikel erfahren, den ich 2021 entdeckte. Ich bin dafür sehr dankbar. Vielleicht hängt die Beschäftigung meines Vaters mit dem Thema der christlich-jüdischen Beziehungen und der judenfeindlichen Inhalte im Christentum unbewusst auch mit diesem Hintergrund zusammen.

August Adolph Hirschberg

Apotheker in Sondershausen und Abgeordneter in der ersten deutschen Nationalversammlung in Frankfurt

>>Adolph August Hirschberg wurde am 10. 7.1804 in der Freien und Hansestadt Hamburg als August Michel Hirsch geboren; sein Vater war der jüdische Kaufmann David Michael Hirsch. [Der Vater war mit seiner Ehefrau Adelheid Gumprecht aus Göttingen von Hildburghausen nach Hamburg gezogen. August war das zweite der drei Kinder des Ehepaares.]

August besuchte in Hamburg das Gymnasium Johanneum. [Vermutlich war er innerhalb der „Gelehrtenschule“ Johanneum in der sogenannten Bürgerschule, die Söhne von Kaufleuten und Gewerbetreibenden auf praktische Berufe vorbereitete.] Danach absolvierte er eine Apothekerlehre.

[Nach einer nicht näher bekannten Vorgeschichte kam er als Apotheker nach Sondershausen, in die Geburtsstadt seines Vaters.] Dort war er bereits 1837 Mitbegründer und Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereins, in dem er vielfältiges Engagement zeigte. [Man kann also davon ausgehen, dass er bereits einige Jahre zuvor dort ansässig wurde.] Ab 1839 war er Hofapotheker und hatte dieses Amt bis 1854 inne. Seit 1839 gehörte er auch der Prüfungskommission für Apothekerlehrlinge an.

August ließ sich mit 32 Jahren 1840 in Hamburg taufen und nahm erst dann den Namen Hirschberg an. Vorher hatte er 1939 in Hamburg die 20-jährige Henriette Mathilde Wilm geheiratet, die schon 1943 in Hamburg verstarb. [Mit ihr hatte er zwei Töchter, Auguste und Helene, verheiratete Birnstein.] Nach dem Tod von Henriette heiratete er 1845 in Sondershausen deren neun Jahre jüngere Schwester Auguste Wilhelmine, die 1872 verstarb. [Aus dieser Ehe stammen vier oder sechs Kinder (unklare Quellenlage). Der älteste aus dieser Ehe war Johannes David Martin Hirschberg, der Maurermeister in Neuruppin wurde. Dessen viertgeborenes Kind war August Hirschberg, der Großvater von Gerd Hirschberg.]

Die politische Tätigkeit von August Hirschberg war breit gefächert. Er war von 1843 bis 1848 Mitglied des Schwarzburg-Sondershäuser Landtages und wirkte dort 1847/48 als Landtagsvizepräsident; 1848 stieg er zum Landtagspräsidenten auf. 1848 war er mit anderen ein Gegner der direkten Wahl der Landtagsabgeordneten.

Vom 24.11.1848 bis 30.5.1849 vertrat er den Wahlkreis Schwarzburg-Sondershausen im ersten deutschen Parlament, der Frankfurter Nationalversammlung, und gehörte der Fraktion „Württemberger Hof“ an. Diese vertrat Ziele der linken Mitte und versammelte sich im gleichnamigen Gasthaus in der Frankfurter Altstadt. In der Abstimmung über die Paulskirchenverfassung wählte er Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser der Deutschen und sprach sich gegen die Verlegung der Nationalversammlung nach Stuttgart aus.

[Es ist nicht genau bekannt, wann August Hirschberg die Mitarbeit im Parlament beendete. Vielleicht gehörte er zu denen, die damals das Volk zum Widerstand gegen die staatsstreichmäßige Aberkennung des Auftrags der Nationalversammlung durch Preußen aufriefen. Vielleicht hatte er auch schon Mitte Mai resigniert sein Mandat niedergelegt. Mit der Verlegung der Nationalversammlung nach Stuttgart war für ihn die politische Tätigkeit offensichtlich erledigt. Geschadet hat sie ihm in der weiteren Entwicklung trotz der Zugehörigkeit zur „linken Mitte“ offensichtlich nicht.]

Ab 1854 war August Hirschberg Ministerialreferent für das gesamte Apothekerwesen im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen und leitete in dieser Eigenschaft auch die Revision der Apotheken.

[Zusätzlich hatte er die unterschiedlichsten Nebentätigkeiten:] Ab 1854 vertrat er als Versicherungsagent verschiedene Versicherungsgesellschaften, so die Feuerversicherungsgesellschaft Colonia, die Kurhessische Allgemeine Hagel-Versicherungsgesellschaft, die Concordia Cölnische Lebensversicherungsgesellschaft und ab 1864 auch die Preußische Rentenversicherungs-Anstalt in Sondershausen. 1857 wurde er Kommissionsrat.

Weitere Mitgliedschaften von August Hirschberg umfassen den Altertumsverein, den „Freymaurer-Clubb“, das Freimaurer-Kränzchen, die Gesellschaft für Naturwissenschaften Thüringens und die Gesellschaft für Erholung. Im Verein zur Beförderung der Landwirtschaft war Hirschberg darüber hinaus auch zeitweilig als Vorstandsmitglied (1871) und Sekretär (1882) tätig. Der Botanische Verein für Nordthüringen „Irmischia“ verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft. Im Adressbuch von Sondershausen des Jahres 1882 ist der Eintrag: „Hirschberg, August, Commissionsrath, Bebrastraße 19“ nachweisbar.

1874 erhielt August Hirschberg die Fürstliche Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft. Er starb am 6.3.1885 in Sondershausen.<<

Soweit die gekürzte, leicht bearbeitete und durch eigene Notizen ergänzte Wiedergabe eines Artikels von Christiane Staiger mit dem Titel „Geschichte der Pharmazie: Apotheker als Politiker in der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49“ aus der >>DAZBeilage 2020, Nr. 3 | Redaktion Prof. Dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke | Prof. Dr. Christoph Friedrich; S. 36-38<< Für die freundliche Genehmigung bedanke ich mich bei der Autorin und der Redaktion (Link: https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbbs_derivate_00048098/GdP_3_2020.pdf)

Vertreibung 1945 aus Pommern:

Einblicke in eine Lebensgeschichte von 1899 bis 1950

Kinder und Eltern haben meist mit den Großeltern noch Kontakt, solange diese leben. Aber schon der Kontakt zur vierten Generation, den Urgroßeltern, kommt nur noch sehr selten vor. Die Erinnerung an die Vorfahren und deren Ursprünge verblasst mit zunehmendem zeitlichen Abstand immer mehr.

Als ich anfing, meine Familiengeschichte zu recherchieren, bin ich über den sogenannten Stammbaum bald auf eine historische Altlast gestoßen: Die früher selbstverständliche Übernahme des männlichen Familiennamens durch die Ehefrau und die Konzentration auf die männliche Linie, in der die Frauen als eingeheiratete bald verschwinden.

Archäogenetiker sagen: "Wenn wir nur 500 Jahre zurückgehen, also etwa 30 Generationen, hat jeder von uns rechnerisch zwei hoch dreißig Vorfahren, also eine Milliarde."

Die Eltern meines Vaters, August Hirschberg und Gisela Müller, stammen aus Mittel- und Norddeutschland und hatten bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts ihren Familienmittelpunkt in Neuruppin. In Deutschland ist der Name Hirschberg recht verbreitet. Aber in meiner Familie sind eine meiner Töchter und deren Töchter in der Schweiz die einzigen, die heute noch so heißen.

Weil Mütter für die Entwicklung von Kindern mindestens ebenso bedeutsam wie Väter sind, und um dem Kommentar zur Einheirat gerecht zuwerden, kommt hier zuerst ein Beitrag zu den Eltern meiner Mutter, Johannes Schmerse und Adelheid Werner. Laut einem Artikel von Dr.Gerd C.Schmerse stammt der Familienname Schmerse aus dem Slawischen und ist im Warthegau seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar.

Adelheid Schmerse

Einblicke in ihre Lebensgeschichte von 1899 bis 1950

Auf nachhaltiges Drängeln ihres Enkels wurde seit ca. 1961 diese Lebensgeschichte auf 48 Seiten in einem Schreibheft aufgeschrieben:

Landkarte von Hinterpommern, ca. 1920

Pyritz ist ziemlich in der MItte unterhalb von Stettin und Stargard zu finden. Das kleine Dorf Naulin, gleich südlich von Pyritz, ist hier nicht eingezeichnet.

"Dies soll nun endlich meine Lebensgeschichte werden. Im Rückblick ein reiches Leben mit viel Freud u. viel Leid. Ich war die älteste von 3 Schwestern. Die waren Töchter eines reichen Bauern in einem großen Dorf, Köselitz in Pommern. Wir wurden streng, aber gut erzogen. Unsere Schulzeit verbrachten wir in Pyritz in einer Pension mit einer sehr lieben Pensionsmutter, die uns auch außer der Schule alles beibrachte, was damals für gebildete Töchter nötig war. So floss unsere Kindheit und Jugend dahin, behütet, sorglos in bescheidenem Reichtum. Als wir erwachsen wurden, fehlte es uns nicht an Freiern unter gutsituierten Söhnen unserer Dörfer u. auch unserer Schulstadt. Wir tanzten u. feierten u. schwärmten, wie es Jugend zu allen Zeiten tut.

Dann kam 1914 der 1.Weltkrieg. Das war ein großes Erwachen aus unserer Sorglosigkeit. Alle Jugend eilte begeistert zu den Fahnen, unsre Freunde freiwillig, jeder wollte dabei sein. Ich liebte damals Joachim Sohn. Er war 5 Jahre älter als ich, war Offizier u. hatte gerade sein "Einjähriges" hinter sich, so nannte man das damals. Er musste wohl als erster von unseren Bekannten fort. Am 1.8. fing der Krieg an, und am 7.9. war er schon gefallen. So schrecklich hatten wir uns das alle nicht gedacht.

Aus 4 Wochen, wie wir alle dachten, wurden 4 Jahre u. aus war es mit aller jugendlichen Freude u. Liebelei. Wir schrieben Feldpostbriefe u. schickten Päckchen u. strickten Wollsachen für Liebesgaben. Die Ernährung wurde so schlecht, dass Hamsterer aus den Städten in großen Schwärmen aufs Land fuhren, um nur primitive Nahrungsmittel zu holen.

Endlich 1918 nahm der Krieg kein glorreiches Ende, aber alle waren froh, daß das Gemetzel ein Ende hatte. Wir haben Girlanden gewickelt mit "Herzlich Willkommen" für unsere heimkehrenden Krieger, u. wie zerschunden kehrten sie heim u. wie traurig, wer nicht dabei sein konnte. Es gab in unserem Dorf auch Eltern, die zwei, drei Söhne verloren hatten, oder auch ihren einzigen, es war schrecklich!

Aber die Jugend vergisst das Schreckliche bald u. wir haben wieder getanzt u. gelacht. Am 1.4.19 war das 1.öffentliche Fest u. da lernte ich meinen Mann kennen. Er gefiel mir, ich fühlte mich auch vielleicht geschmeichelt. Es war ein Mann von Welt u. 9 Jahre älter als ich. Er war aber kein Landwirt, war Bankbeamter in Berlin. Aus dem Krieg ist er mit einer kleinen Verwundung heimgekehrt u. übernahm den Hof: 260 Morgen bestes Ackerland u der größte u. schönste Hof in unserer Umgegend.

Trotz vieler Bewerber liebten wir uns u. so wurde von uns beiden bald von Heirat gesprochen. Das war so überraschend aufgenommen in beiden Dörfern u. auch in Pyritz, daß wohl sehr viel darüber gesprochen u. gerätselt wurde, uns störte das nicht. Wir liebten uns sehr u. trafen uns, so oft es ging u. wie das damals üblich war. Am 16.8., meines Mannes Geburtstag, haben wir uns verlobt u. am 27.10. geheiratet.

Heute haben es die Liebenden besser. Wir waren nie allein. Eines Tages wollten meine Eltern wegfahren, wir freuten uns sehr, aber es kam nicht zu einem Schäferstündchen. Papa blieb zu Hause u. unterhielt sich mit seinem Schwiegersohn.

Die Hochzeit war sehr schön u. groß, 80 Personen, eine richtige pommersche Bauernhochzeit. Das ganze Dorf hat mitgefeiert mit viel Wein, Musik u. Tanz. Für Knechte u. Mägde wurde Kuchen u. Freibier in beiden Gasthöfen ausgegeben.

Als nächstes zog ich dann in Naulin als junge Bäuerin ein mit einer geschmückten Kutsche u. Girlanden vor der Haustür mit "Herzlich Willkommen". Mädchen u. Knechte begrüßten mich u. ich hatte für jeden ein kleines Geschenk u. so fing ich dann tapfer mit meiner Arbeit in Naulin an.

Es war nicht immer ganz leicht, mich in meine neue Aufgabe einzufinden.

Meine Schwiegereltern u. ein Schwager lebten auch noch auf dem Hof. Aber immer unsere große Liebe half alles überbrücken. Der Hof war sehr runtergewirtschaftet. Mein Schwiegervater war alt u. dadurch, dass der eigentliche Erbe, Joachim, gefallen war, wohl auch lustlos. Das Vieh musste, wenn es nur halbwegs schlachtreif war, immer wieder abgegeben werden, und so fingen wir am 1.11.1919 mit viel Mut u. Liebe an.

Es gab viel Widerwärtigkeiten. Die Jahre nach dem 1. Weltkrieg waren für die Landwirtschaft schlecht. Getreide u. Vieh kosteten nicht viel, während Löhne u. alles andre stieg. Die Arbeiter wurden aufgehetzt u. so fing in den 20er Jahren die Zersetzung u. die Landflucht an. Das Sprichwort hörte man immer wieder "Ich bin verrückt und geh aufs Land". Und so war es: Jeder dünkte sich zu gut u. zu fein, auf dem Land zu arbeiten. Wir waren auf fremde Hilfe angewiesen. 1930 holten wir uns Schnitter, die viel zu viel verdienten. Aber wie hätten wir unsere 36 Morgen Zuckerrüben schaffen sollen? Dann holten wir uns auch Arbeitslose. Das war wirtschaftlich so eine schreckliche Zeit, an die man nur ungern zurückdenkt.

Auf zwei Seiten schildert Adelheid Schmerse dann die Geburt und Entwicklung ihrer drei Söhne, von denen Joachim, 1923 geboren, schon mit drei Jahren an Tetanus starb. 1927 kam Hans-Dietrich auf die Welt, der 1945 als Soldat umkam, und 1930 wurde Sigismund geboren, der als 15jähriger nach Russland verschleppt wurde, aber schon 1948 von dort zurückkam.

Dass 1920 als erstes die Tochter Brigitta und 1921 noch eine zweite, Elisabeth, geboren waren, war für die Mutter eine herbe Enttäuschung, da für den Hof ja ein Erbe nötig war. Über die Töchter schreibt sie deshalb erst nach dem Teil über die Söhne:

Von damaliger Zeit gesehen war es nicht so unbedingt üblich, dass jedes Mädchen einen Beruf haben musste, u. weil sie so bildschön war, hat auch jeder gesagt, die heiraten doch bald. An Verehrern hat es beiden Töchtern nie gemangelt. Wenn sie in späteren Jahren an ihre Tanzstundenzeit zurückdenken, müssen sie wohl einmalig glücklich u. dankbar sein. Sie haben alles Glück der Kindheit u. Jugend ausgekostet, was ihren Brüdern versagt blieb. Von uns Eltern ist ihnen nichts versagt worden. Im Gegenteil, was zu dem Wohl der Kinder beitrug, haben wir alles möglich gemacht.

Brigitta heiratete dann auch früh, Elisabeth wurde Dolmetscherin für Italienisch.

Die Zeit des 2. Weltkriegs wird in Adelheids Lebensgeschichte nur kurz behandelt:

Der Krieg seit 39 u. die ganze Nazizeit vorher brachte viel Aufregung u. Außergewöhnliches mit sich, dass man garnicht zu sich selbst kam. Man musste für Essen sorgen, alles musste abgegeben werden, alles war rationiert. Die Menschen, die auf dem Lande arbeiteten, wollten besser essen, u. so wurde schwarz geschlachtet u. gebuttert. Hierbei hat mein Sigi mir immer treu geholfen u. er war immer an meiner Seite, bis eben sein Bruder Soldat war, da ist er mir auch untreu geworden u. ging dann nach draußen zu seinem Papa, dort wurde er auch immer schwieriger.

Aus dem besetzten Osten kamen Arbeitskräfte, die meist sehr gut waren. Die deutschen Arbeiter wurden alle zu Herrenmenschen gestempelt u. taten deshalb nichts mehr. Ich hatte in den letzten Kriegsjahren im Haus eine Russin, Anna, eine Arztfrau. Sie war sehr intelligent, tüchtig u. sauber, es war ein schönes Arbeiten mit ihr. Sie nahm mir alle Arbeit ab.

Mir ging es bei der Bitte an meine Großmutter, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, vor allem um das Festhalten der Erlebnisse in der Zeit vom Februar 1945 bis zur Vertreibung aus Pommern im Juni 1945, deren Erzählung mich als Kind immer erschütterte.

Danach haben wir in Naulin Schreckliches erlebt. Am 1.2.1945 kamen die Russen zu uns. Wir hatten gerade geschlachtet. Der Braten war bald fertig, ich weiß nicht, wo er geblieben ist. Es war gegen Mittag, als sie ins Dorf kamen mit ihren Panzern. Ein Offizier kam als erster zu uns u. verlangte etwas, was wir ja alle nicht verstanden, ging dann sofort wieder u. brachte eine Std. später noch andre mit, taten aber nichts u. gingen wieder fort, in solcher Pause versteckte Hans mit Sigismund unsere Jagdgewehre, Munition u. Revolver in der Scheune. Es ging dann die ganze Nacht so vorbei, mit Kommen u. Gehen. In unseren Keller waren die nachbarlichen Arbeiter geflüchtet. Wir saßen oben u. auf Dinge wartend. Hans war immer unerschrocken u. schloss immer wieder die Haustür den Russen auf. Wenn wir uns nicht verständigen konnten, musste Anna von oben kommen. Um Mitternacht kamen drei Mann wieder mit dem Offizier. Nachdem Anna gut für uns gesagt hatte, wurde sie als Spionin abgetan. Einer lud seine Pistole u. schoss durch die Tür. Danach hatte er Ladehemmung. Wir saßen nebenan. Sie kamen dann zu uns rein. Der Verwegenste machte eine Bewegung, daß sie Sigi mitnehmen wollten. Der Offizier schüttelte den Kopf. Da hatte ich genug u. wollte durchaus weg.

Der hier genannte Sohn Sigismund schildert das 40 Jahre später folgendermaßen:

Weihnachten 1944 war es bei uns in Naulin noch ruhig wie immer. Brigitta war mit ihren Kindern in Bamberg, Elisabeth kam aus Berlin, und Hans-Dietrich kam, kurz vor seinem Fronteinsatz an Silvester auf Urlaub. Anfang Januar fanden sogar noch Treibjagden statt. Das Korn in den Scheunen wurde gedroschen und abgeliefert, die übliche Winterarbeit. Wie jedes Jahr wurde geschlachtet, zwei Schweine und ein Rind. Das Fleisch war noch nicht alles verarbeitet, da kamen die Russen.

Nach den Weihnachtsferien war der Unterricht nicht mehr aufgenommen worden. Die Schulen waren geschlossen, denn der Krieg war bedenklich nahe. Die älteren Lehrer wurden zum Volkssturm eingezogen und die älteren Schüler wurden abkommandiert, um Hindernisse zu bauen und damit die Russen aufzuhalten.

Onkel Paul in Köselitz wollte von uns, nachdem wir geschlachtet hatten, noch 2 Schweine haben, --Wegen staatlicher Viehbestandskontrollen waren das damals übliche Abmachungen. Weil zuviel Schnee im Landweg nach Köselitz lag, brachte ich am gleichen Tag die Schweine über die Pyritzer Chaussee zu ihm. Auf dem Rückweg wurde ich am Chausseehaus von deutschen Soldaten angehalten. Sie wollten mich nicht durchlassen und fragten, wo ich hinwollte. Dann gaben sie mir den guten Rat, mich zu beeilen, denn die Russen wären schon in Lippehne, ungefähr 10 km entfernt.

Als ich so allein auf der Straße in flottem Tempo dem Feind entgegenfuhr, hatte ich ein tolles Gefühl. Naulin war inzwischen überfüllt mit Leuten aus den Nachbardörfern, die im letzten Augenblick fliehen wollten. Im Dorf war das Licht abgeschaltet, alles war finster. Unser Vater sagte, ich sollte nicht oben in meinem Zimmer schlafen, sondern im Wohnzimmer, er wüßte nicht, ob wir überhaupt noch einmal schlafen könnten,

Am nächsten Morgen sahen wir von der Straße aus einen russischen Panzer am Gutshof stehen. Das fanden wir Kinder sehr aufregend. Aber als die Russen näherkamen, rannten wir schnell in die Häuser. Von Zeit zu Zeit knallte es, erst später sahen wir, daß Menschen und Hunde erschossen waren.

Russische Soldaten inspizierten alle Häuser und verschwanden wieder. Die Frauen in der Küche beeilten sich, das Schlachten zu beenden. Etliche Leute aus der Nachbarschaft suchten Schutz und Sicherheit bei uns im Keller.

Wir, die Familie und ein paar Freunde, hatten uns im Wohnzimmer versammelt und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Es dauerte nicht lange, da klopfte es an der Haustür, die vorsorglich verschlossen war, und Papa ging und öffnete. Gleich die ersten Russen nahmen mit, was ihnen gefiel, und Papa geleitete sie wieder hinaus! Uns fielen plötzlich die Gewehre ein, die im Jagdschrank hingen. In den Pausen, als keine Russen im Haus waren, versteckten wir sie in der Scheune unter Stroh.

Anna Petrowa, eine russische Gefangene aus Petersburg, war zu der Zeit Hausmädchen bei uns. Sie war die Frau eines russischen Arztes und war aus Angst vor den Deutschen mit ihren Kindern in ihr Haus außerhalb Petersburgs gezogen. Die Kinder wurden von einer deutschen Bombe getötet, ihr Haus wurde zerstört und sie wurde als Gefangene nach Deutschland verschleppt.. Sie betonte immer, dass sie eine Russin wäre, aber keine Kommunistin, und natürlich freute sie sich sehr, endlich befreit zu werden. Anna wohnte mit uns im Haus und sie wollte für uns die Dolmetscherin mit den Russen sein.

In der Zwischenzeit hatten die Russen in der Brennerei den Schnaps entdeckt und waren alle betrunken. Die besoffenen Russen waren überrascht, als Anna ihnen so energisch in ihrer eigenen Sprache entgegentrat. Und als sie dann noch erklärte, eine gute Russin, aber keine Bolschewikin zu sein, legte ein Russe auf sie an und schoss. Aber das Projektil drang neben ihrem Kopf in die Tür. Es gelang dem Soldaten nicht mehr, seine Waffe durchzuladen und er verschwand.

Hans Schmerse, der Ehemann von Adelheid und Vater von Sigismund, hat am 23.8.1953 im Auftrag irgendeiner öffentlichen Stelle (Lastenausgleich?) unter dem Aktenzeichen „WF 202 IV (handschriftlich:) 142/ 181-185” folgenden Bericht verfasst:

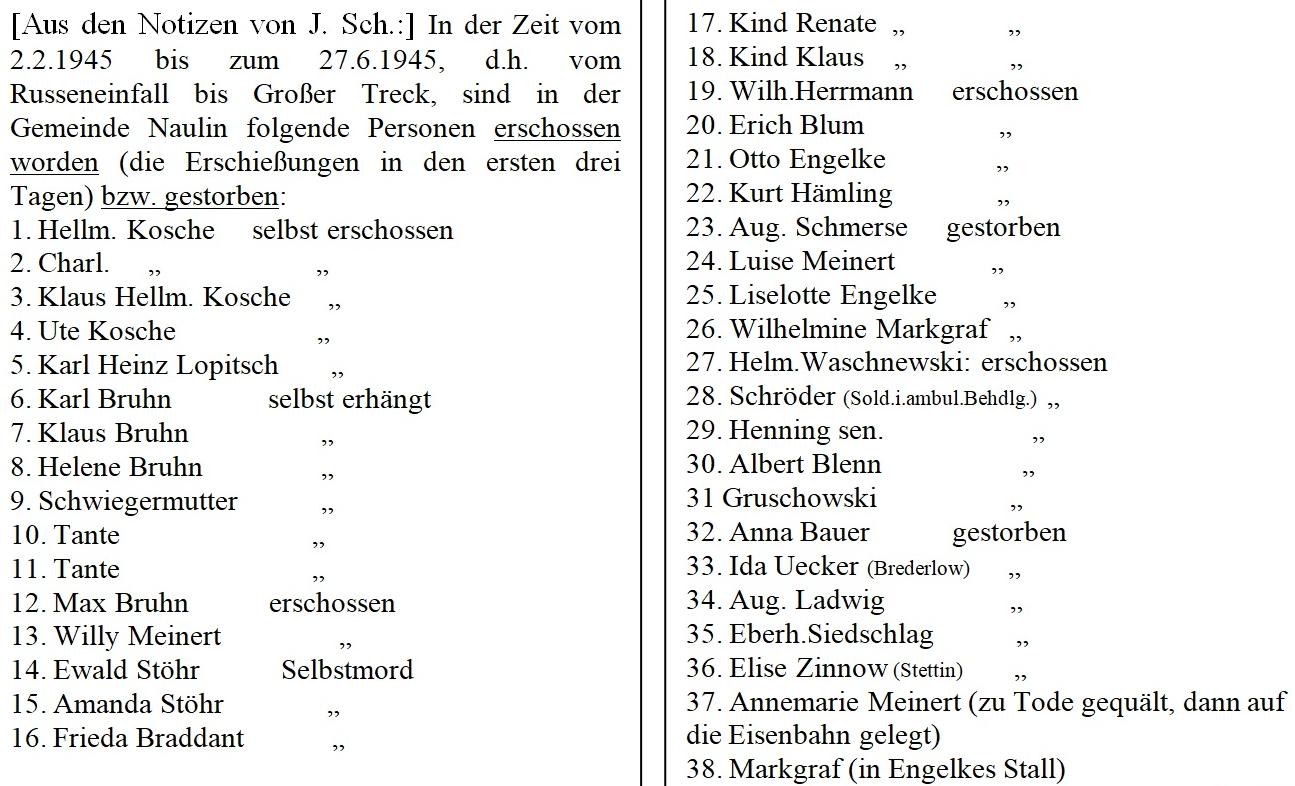

Um die Geschehnisse in Naulin seit dem 2.2.1945, dem ersten Tag des Russeneinfalls, bis zum 27.6.1945, dem Tag der Ausweisung, festzuhalten, soll folgender Bericht dienen:

Am 2.2.45 erschienen um die Mittagszeit von der Pyritz-Soldiner Chaussee die ersten russischen Panzer am Dorfeingang. Im Lauf des Nachmittags, so um 15.00 Uhr kam ein russischer Offizier zu mir, der sich wohl nur orientieren wollte. Abends waren die Dorfbewohner laufend Ziel der Plünderung und Vergewaltigung der Frauen durch russische Soldaten. Es gab wohl keine Taschenuhren, Trauringen und sonstige Schmucksachen mehr, als der 3.Februar anbrach. Annemarie Meinert, die Tochter des Bauern Willi Meinert, wurde von der russischen Soldateska zu Tode gepeinigt und morgens auf dem Bahnübergang aufgefunden. In den ersten Tagen bis zum 5.2. begingen 17 Personen Selbstmord, weitere 11 Männer wurden erschossen. Ein großer Teil der Nauliner verließ am 3.2. das Dorf und ging nach Köselitz, in dem von Feind noch nichts zu sehen war. Der zurückgebliebene männliche Teil der Bevölkerung wurde zusammengetrieben und nach Diekow, einem Dorf im Kreis Soldin geführt, dort sortiert und weitergebracht. Die Frauen und Kinder kamen in eine leere Wohnung und mussten auf ihr Schicksal warten. Das Dorf war bis zur Eroberung von Pyritz ein großes Heerlager, alle Gebäude waren besetzt, die Höfe mit Panzern, Autos und sonstigem Kriegsmaterial belegt.

Im Dorf, hinter den Gebäuden und Mauern waren mannshohe Gruben ausgeworfen, in denen russische Geschütze feuerbereit standen. Die Feldbahn war durch Panzer zerbrochen, die Schienen starrten in die Luft. Ackerwagen lagen überall umher, ebenso Kutschwagen, und an jedem Fahrzeug fehlte ein Rad, so dass sie nicht mehr gebraucht werden konnten, dazwischen tote Menschen und totes Vieh.

In den Häusern die Fenster zerbrochen und die Türen eingeschlagen. Betten waren aufgeschnitten, um die roten Inlets zum Schmuck der russischen Soldatengräber verwenden zu können. Die Bodenräume waren mit losen Federn vollgefüllt, was an Möbeln nicht unbedingt gebraucht wurde, lag auf den Höfen und der Dorfstraße umher.

Anfang März kamen wir von Kremlin wieder in den ... Grabdenkmäler ... [ein Absatz unleserlich]

Ich wohnte mit meiner Frau und meinem Sohn Sigismund in einer meiner Arbeiterwohnungen und mit uns circa 20 Nauliner Frauen und Kinder. Jede Nacht bekamen wir Besuch von den Russen. Wurde auf ihr Klopfen nicht gleich geöffnet, zerschlugen sie Türen und Fenster und sprangen unter die auf dem Boden schlafenden Frauen. Sie leuchteten jeder Frau ins Gesicht und schlugen jeder Frau, die ihnen nicht zu willen war, mit dem Revolver den Kopf blutig. In der Folgezeit sprangen die Frauen, die besonders viel zu leiden hatten, hinten durchs Fenster, wenn die Russen vorne reinkamen.

Die Frauen und Männer mussten über Tag das Vieh, das von anderen Ortschaften, z.T. aus Vorpommern abgetrieben und durch den langen Fußmarsch krank geworden war, pflegen. Es waren ständig ca. 250 kranke Tiere im Dorf. Wenn das Vieh besorgt war, mussten die verendeten Tiere eingegraben und die Höfe sauber gemacht werden. Bei den Aufräumungsarbeiten wurden auf dem Engelke’schen Hof mehrere Leichen gefunden, im Mist verscharrt und mit Ketten an den Füßen. Es waren zu erkennen der Deputatsarbeiter Wilhelm Herrmann und der Bahnarbeiter Fritz Markgraf. Im Garten von Engelke wurden sie unter einer Birke beerdigt.

Anfang April wurden die Russen durch die Polen abgelöst, und nun konnte die Feldbestellung beginnen. Ohne Anspannung, ... [?] ... musste das Land fertig gemacht werden. Alle ...[?] bekamen eine Hacke in die Hand gedrückt zu Aufrühren des Ackers, dann wurde mit der Hand eingesät und mit der Harke glatt gemacht. Zuerst bekam jeder ein Stückchen Land zu Bearbeiten. Als das nicht ging, wurde wieder gemeinschaftlich gearbeitet. Die Kartoffeln wurde auf das im Herbst gepflügte Land in Reihen gelegt und mit der Hand eingehackt.

Während wir von den Russen noch verhältnismäßig gut ernährt wurden, ging unter der polnischen Herrschaft das Hungern los. Da die Scheunen noch voll waren, klopften wir uns Weizengarben ab, sonderten durch gegen den Wind-Werfen das Korn von der Spreu und hatten die Möglichkeit, durch Kaffeemühlen Mehl zu bekommen, soweit die Polen uns noch etwas ließen. Syrup hatten wir auch, ebenso Kartoffeln, aber nicht ein Krümelchen Fett.

Das erste, was die Polen in Gang brachten, war die Brennerei. Nun wurde Schnaps gemacht. Hintenherum bekamen wir auch mal eine Flasche 97%igen und konnte so das verseuchte Wasser keimfrei machen. In den meisten Häusern fehlten die Fenster, die Türen waren in der unteren Hälfte zerschlagen. Ich glaube, da sind die Russen durchgekrochen, um das Öffnen der Türen zu sparen.

So wurden wir beschäftigt bis Ende Juni Gerüchte auftauchten, nach denen wir ausgewiesen werden sollten. Wir glaubten es nicht. Wie konnten wir annehmen, dass ganze Provinzen von Deutschen leergemacht werden sollten, von Deutschen, die seit Generationen das Land bestellt hatten? Und doch sollte es bittere Wahrheit werden.

Am 27.6.1945 wurde um 5 Uhr der Befehl gegeben, in 20 Minuten mit 40 Pfund Gepäck marschbereit zu sein. Das war eine Aufregung. Die alten, nicht marschfähigen Leute wurden auf einen Erntewagen geladen, und um 10 setzte sich der Elendszug in Bewegung. Uns allen ist die Tragweite dieses Marsches garnicht voll zu Bewusstsein gekommen. Wir wurden am ersten Tag über Köselitz, Loist, Rohrsdorf nach Bahn geführt. Unterwegs schlossen sich die Vertriebenen aus den angeführten Ortschaften an, die aus Pyritz auch. In Bahn wurden wir in leeren Siedlungshäusern untergebracht und blieben wegen des anhaltenden Regens zwei Tage.

Am 29. wurde der Marsch fortgesetzt, über Liebenow nach Fiddichow a.d. Oder, wo wir gegen Abend ankamen und in einem Talkessel an der Oder zusammengetrieben wurden. Jede Familie richtete sich für die Nacht ein, so gut es ging. Überall brannten kleine Feuer, an denen die unglücklichen Menschen ihr karges Mahl bereiteten.

Am Sonnabend ging es über die Oder auf einer Notbrücke in die von den Russen besetzte Ostzone, wo uns das Letzte von unserer heimatlichen Habe abgenommen wurde. Nach einer regnerischen Nacht unter freiem Himmel, löste sich der Zug der Vertriebenen auf und ging in alle Windrichtungen auseinander, nur nicht nach dem Osten. Die meisten gingen vorerst zu Verwandten oder Bekannten und versuchten, eine neue Lebensmöglichkeit zu finden. Die meisten Nauliner blieben in der Ostzone, in Mecklenburg, und warten auf die Rückkehr in die Heimat.

gez. Hans Schmerse

aus Naulin, Krs. Pyritz

jetzt Sulzbacherhof a.d. Bergstraße

Beruf Bauer

* 1890 in Naulin

In der sowjetischen Besatzungszone zogen Adelheid und Hans weiter nach Berlin, wo sie durch ein Flüchtlings-Verteilzentrum nach Tangerhütte gewiesen und von dort weiter nach Briest, wo sie im Gut der Familie Bismarck als „Neubauern“ angesiedelt wurden.

Als sie 1950 hörten, dass das enteignete und neu zugeteilte Land zu Kolchosen zusammengeschlossen werden sollte, flüchteten sie in den Westen, wo sie in Baden bei der Familie ihrer Tochter Elisabeth versuchten, sich eine neue Existenz aufzubauen.

August Hirschberg

Bilder aus dem 1. Weltkrieg

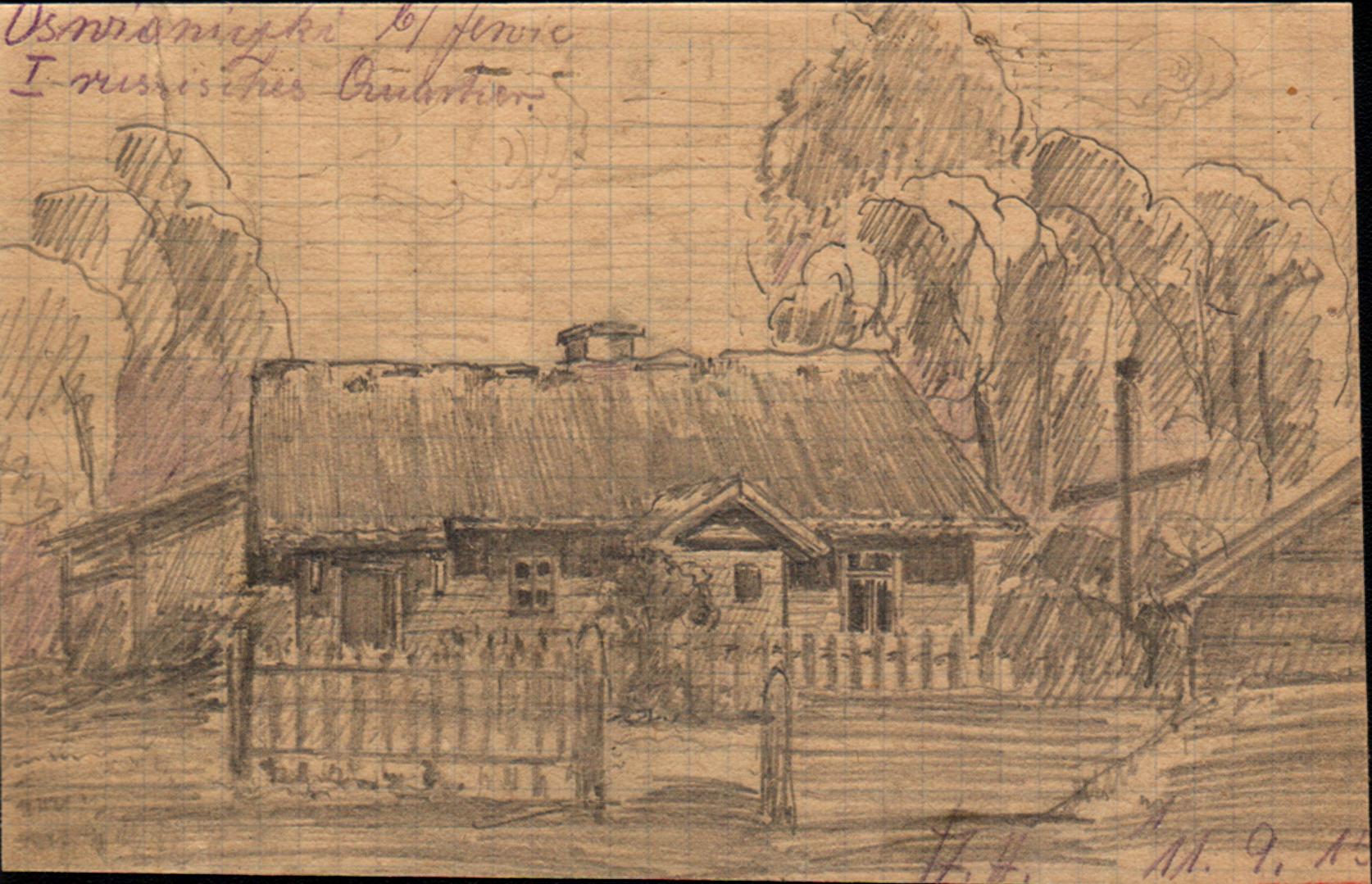

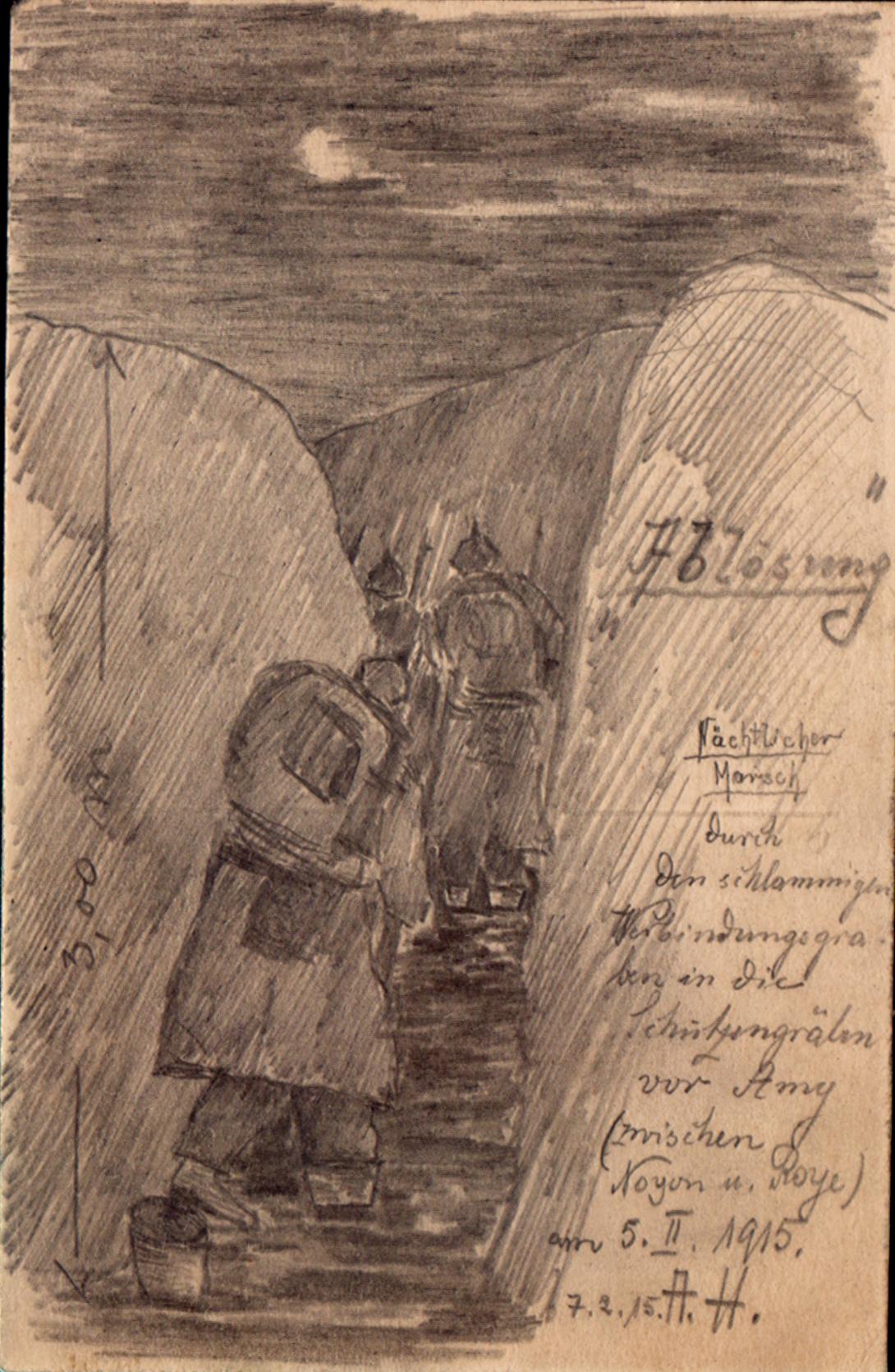

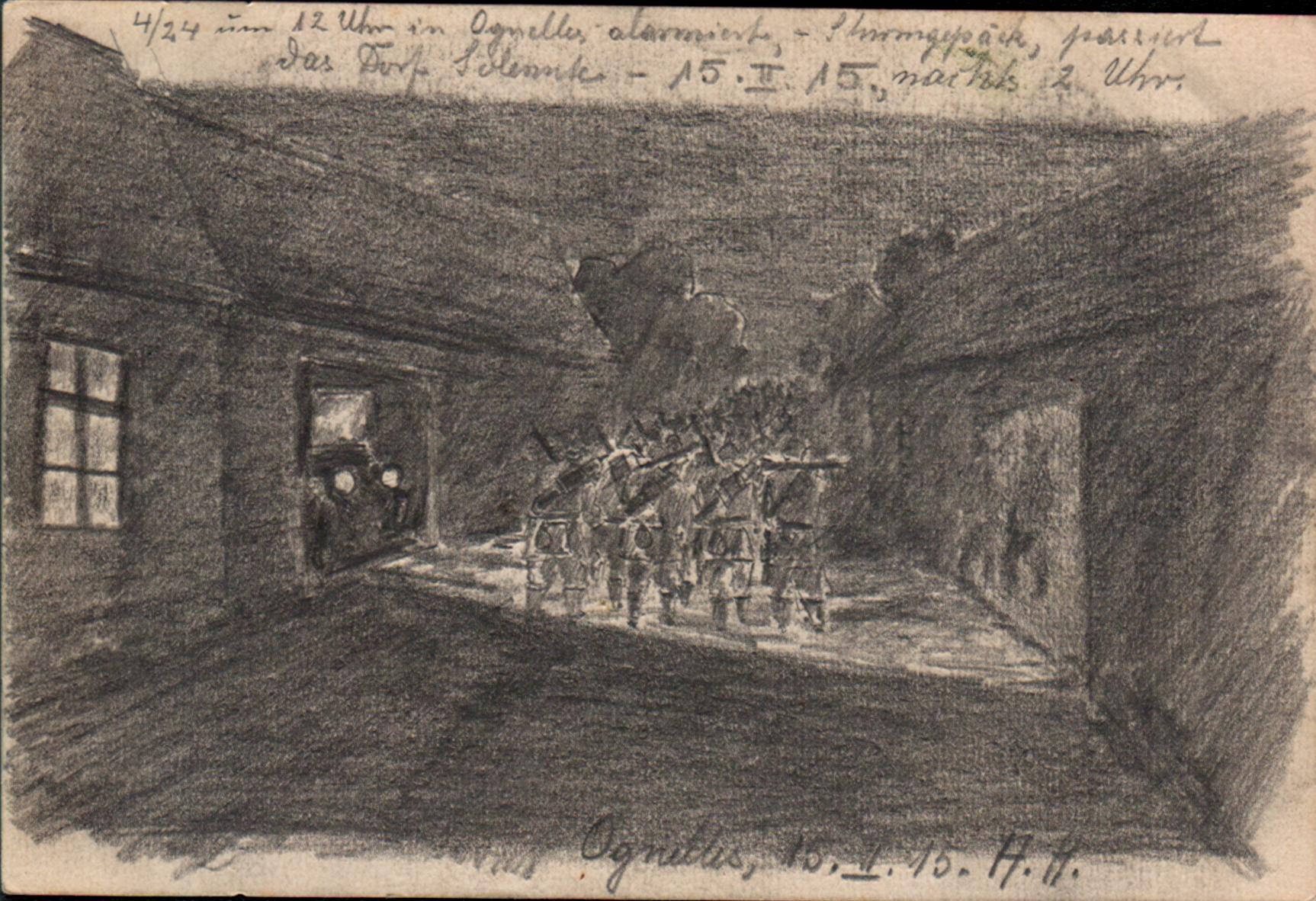

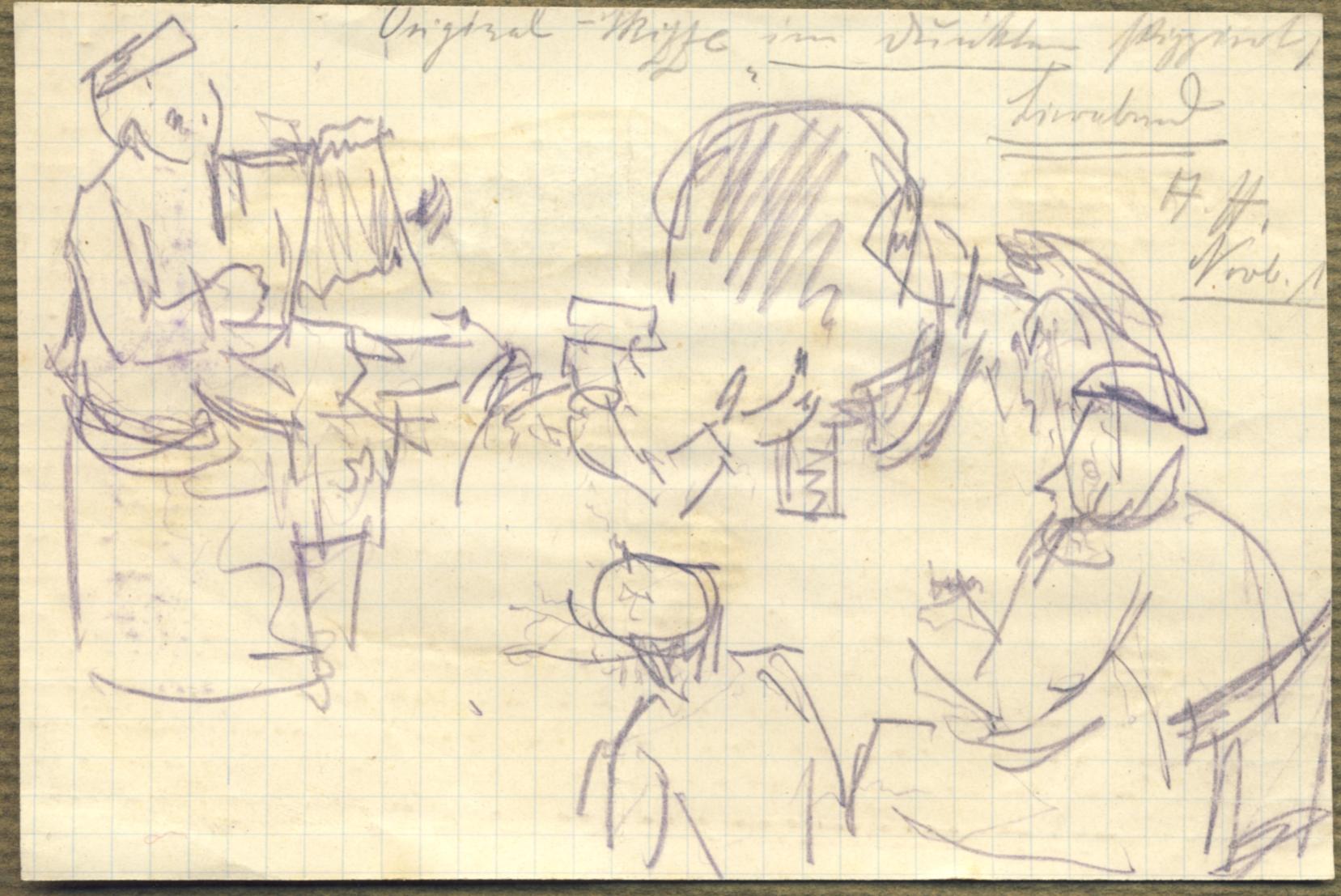

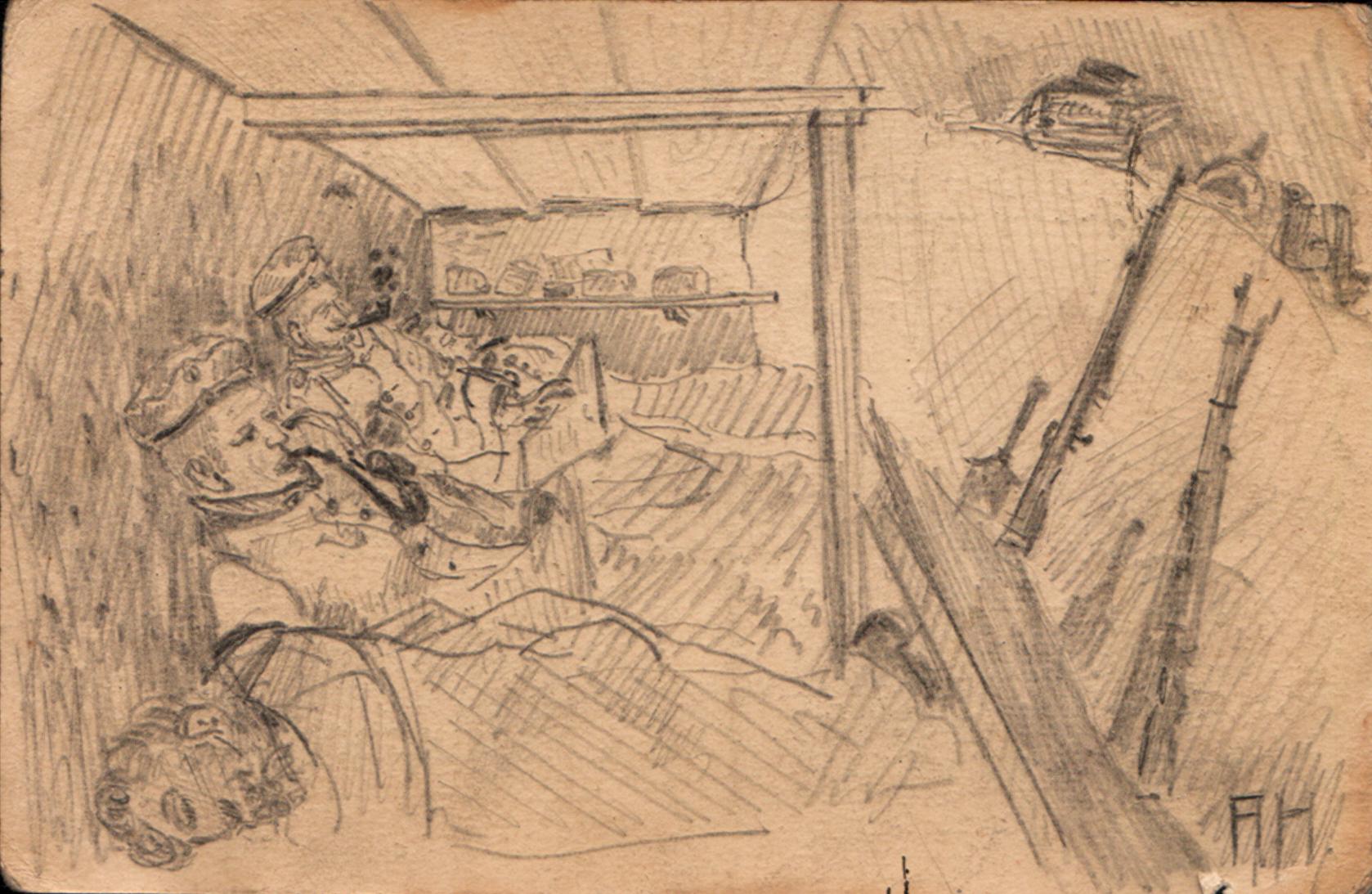

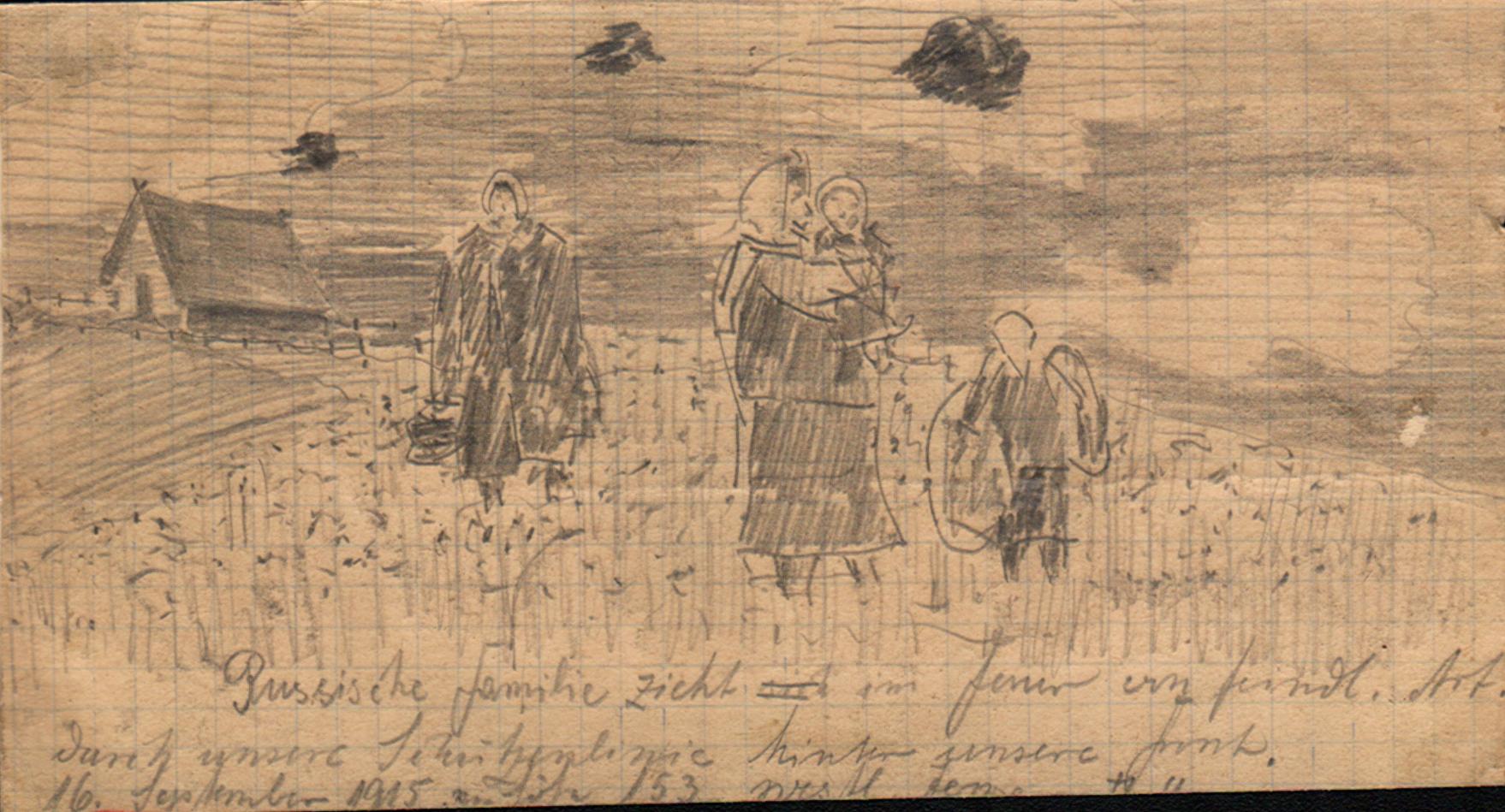

1914 bis Mitte 1915 war mein Großvater August Hirschberg aus Berlin, den ich nie kennenlernte, als Soldat in Frankreich eingesetzt, danach bis 1918 in Russland. Als gelernter Baumeister wurde er als Unteroffizier eingezogen und später zum Leutnant befördert.

Er war offensichtlich weniger direkt an der Front und musste v.a. Straßen usw. bauen bzw. instand halten.

Seine Skizzen aus dieser Zeit, die den 2. Weltkrieg in Berlin überstanden, waren für mich überraschend.

Unsere Vorstellung vom 1. Weltkrieg ist geprägt durch Bilder wie das Schlachtfeld von Verdun und die Kämpfe an der Somme. Aber neben diesen stunden- und tagelangen Bombardements, in denen ganze Landstriche umgepflügt wurden, gab es an allen Fronten immer wieder lange Zeiten, in denen die Kämpfe zwar vorbereitet wurden, aber nichts geschah.

August Hirschberg hat damals in Frankreich und Russland mehr ruhige als stürmische Zeiten er- und überlebt. So war der Krieg für ihn glücklicherweise weniger hart als für Otto Dix oder George Grosz.

Hier bringe ich nur einige seiner Skizzen. In einer Präsentation "August HIrschberg, 1883 - 1930" zeige ich mehr dieser Skizzen und Photos zusammen mit Bildern anderer Zeitzeugen, um auch diese Seiten des Krieges darzustellen.

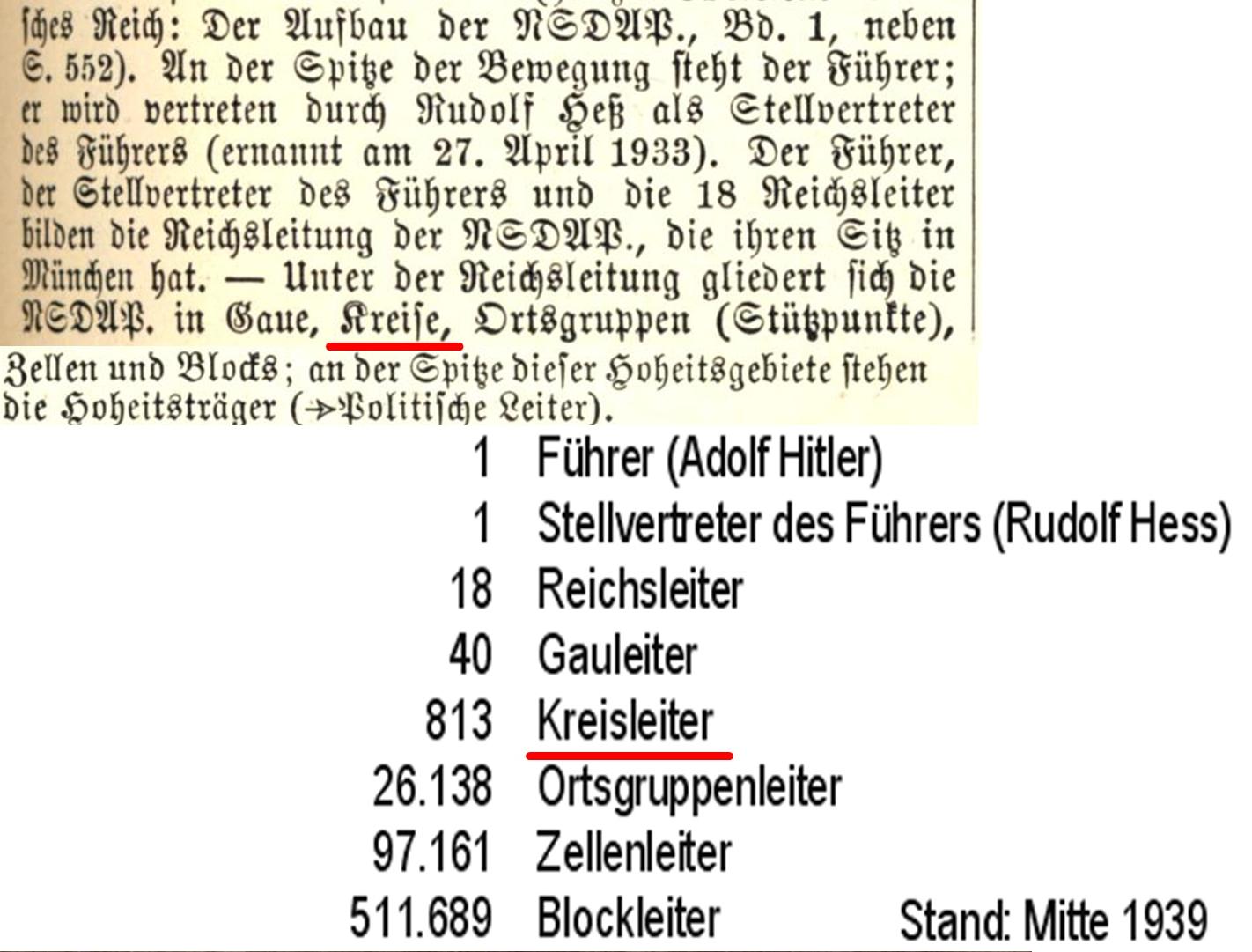

Die Lynchmorde des NS-Kreisleiters Hugo Grüner

Was haben der vierfach-Mörder, mein Opa und ich gemeinsam?

1946 kam „Die Mörder sind unter uns“ als erster deutscher Spielfilm der Nachkriegsgeschichte in die Kinos. Und schon zu Beginn der 50er Jahre kamen wieder Heimatfilme ins Kino, Schlagerfilme und amerikanische Kriegsfilme. Wie in allen anderen Gesellschaftsbereichen wurde auch hier versucht, mit dem alten Personal der Nazizeit etwas ganz Neues zumachen.

Ob das überhaupt gelingen konnte, hängt davon ab, wieweit Menschen fähig sind, sich wirklich zu ändern.

Ich gehe in einem Vortrag dieser Frage nach. Meine These ist, dass sowohl mein unbescholtener Opa, als auch mein Vater und ich selbst mit dem vierfach-Mörder aus Lörrach einiges gemeinsam haben.

Um das nachzuweisen vergleiche ich die Lebenswege von Grüner mit den Lebensläufen von vier anderen Zeitgenossen. Von einem vergleichbaren Ausgangspunkt gelangten die vier zu ganz verschiedenen Ergebnissen.

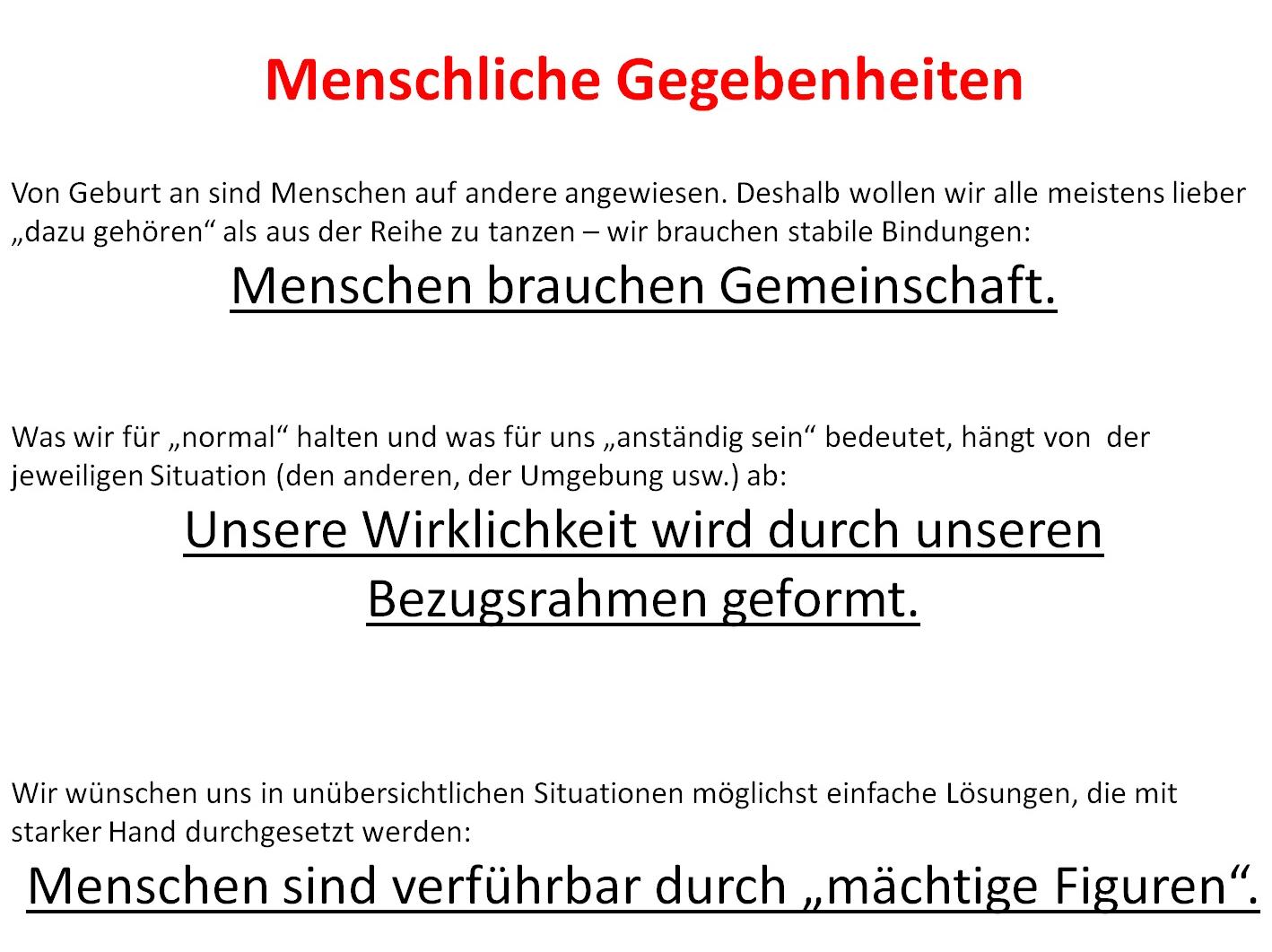

Alle fünf waren nach dem 1. Weltkrieg antirepublikanisch und nationalistisch engagiert, aktiv gegen Kommunisten und Juden. Sie glaubten, dass Deutschland nur durch Hitler und die Nazis in eine bessere Zukunft geführt werden könne. Alle fünf glaubten daran, dass Deutschland so wieder internationale Geltung erlangen würde, dass durch die Stärkung der Volksgemeinschaft unter den Deutschen wieder mehr gegenseitige Unterstützung statt Ellbogenkonkurrenz geschaffen würde, und dass dies eben nur dadurch gelingen könne, wenn eine starke, geschlossene Gruppe hinter dem Mann stehe, der dies erreichen wolle.

Übrigens: Alle vier Vergleichspersonen waren Freikorps-Kommandanten. Einer ging den gleichen Weg wie Grüner – aber einer von ihnen wurde später ein bekannter Kriegsgegner!

In meiner Darstellung wird verdeutlicht, dass auch anfängliche Ansprechbarkeit für rechtsradikale Propaganda nicht zwangsläufig zu immer weitergehender Radikalisierung führen muss. Das berührt eine historische Thematik, die heute wieder brandaktuell ist. Denn damals wie heute kann es gelingen, nicht länger mitzumachen, sondern aus dem Strom der öffentlichen Zustimmung zu unmenschlichen staatlichen Maßnahmen auszubrechen.

Die Entwicklung einer extrem nationalistischen Einstellung wurde in der damaligen autoritären Gesellschaft bei allen fünf auch gefördert, weil sie die Entwicklung ab 1918 als persönliche Kränkung erlebten und sich deshalb durch die einfachen Erklärungen und die autoritätszentrierten Versprechungen des NS mitreißen ließen, ebenso wie durch ihre Unfähigkeit, aus dieser Frustration prosoziale Konsequenzen zu ziehen. Persönlicher Gewinn durch den NS förderte die Beibehaltung der NS-Überzeugung.

Erst die Verschiebung des Focus von der Volksgemeinschaft auf die Brüderlichkeit aller Menschen bzw. internationale Solidarität ermöglichte es, sich vom NS zu distanzieren – allerdings nur auf Kosten des Verlusts von Zugehörigkeit zur großen Gemeinschaft. Dieser Preis war damals vielen Deutschen zu hoch. Und zusätzlich war aus der Ideologie der Gemeinschaft die Ideologie der Kameradschaft entwickelt worden, die seit damals bis heute andauernd eine überragende Bedeutung bekam und zu Verhaltensweisen motivierte, die ohne dies Phänomen nicht zu erklären sind.

Aber erst die vorrangige Orientierung an dem Ideal wahrer Brüderlichkeit/ Mitmenschlichkeit und die Abkehr von dem Satz, dass der Zweck die Mittel heiligt, ermöglichte es, auch zur Abkehr von Gewalt gegen Menschen zu kommen.

Auch heute wird diese Haltung nur von einer sehr kleinen Minderheit vertreten. Denn wir alle sind ver-führbar durch „mächtige Figuren“ (Vorbilder, Autoritäten). Alle Menschen brauchen Gemeinschaft und sind bereit, viel dafür zu tun, um auch „dazu zu gehören“. Und was „anständig bleiben“ bedeutet, ist nicht eindeutig, sondern wird durch den gewählten Bezugsrahmen bestimmt.

So liegt es auf der Hand, dass wir alle kaum dagegen gefeit sind, bei entsprechenden Entwicklungen uns zumindest tendenziell ähnlich zu verhalten wie Grüner in Rheinweiler. Es sei denn … ?

Kriegerdenkmäler

Krieger: Denk mal!

Mehr als 100 000 Kriegerdenkmäler gibt es in Deutschland. Sie sollen heute an Menschen erinnern, die in einem Krieg töten sollten, dabei aber von anderen getötet wurden. Solche Denkmäler haben eine sehr wechselhafte Geschichte.

Kriege gibt es, seit Menschen Siedlungen bauten. Aber sogenannte Kriegerdenkmäler gibt es erst seit etwas mehr als 200 Jahren.

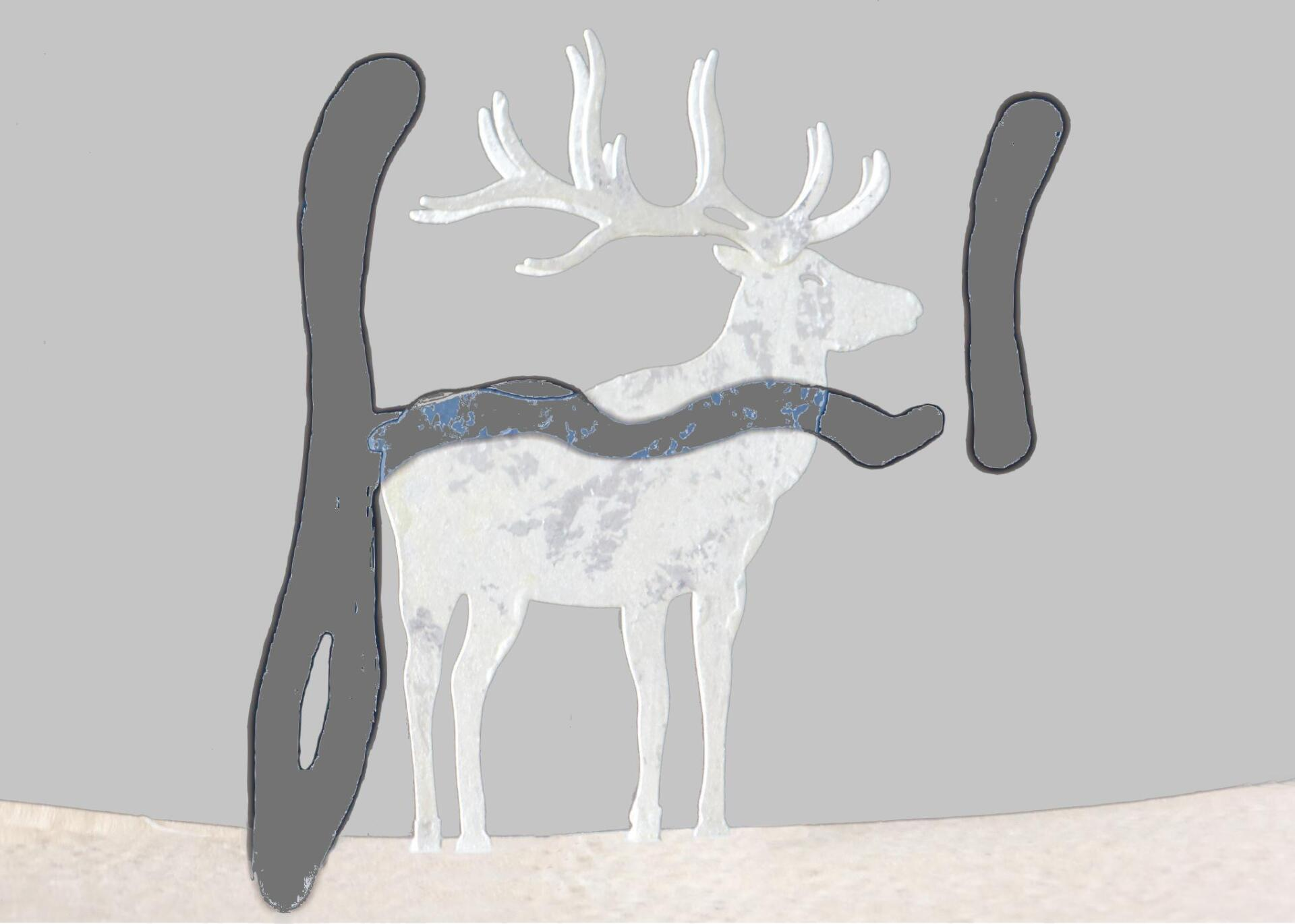

Als ihre Vorläufer kann man Trophäen bezeichnen, die bei Naturvölkern (und noch heute im Bereich des Sports) als Hinweis dienen auf die Stärke und Fähigkeit des Besitzers einer Trophäe (Schrumpfkopf, Skalp oder Pokal).

In der Antike vor ca. 2500 Jahren wurde ein Tropaion als Siegesmal zur Abschreckung der Feinde am Ort eines Kampfes von den Siegern aufgestellt. Daneben waren diese Siegesmale ebenso wie Triumphbögen auch als Ehrung für die Sieger gedacht, besonders für den siegreichen Befehlshaber.

Das änderte sich in den napoleonischen Kriegen, als reguläre Truppen durch sogenannte Volksheere ergänzt und ersetzt wurden. Der Wunsch nach Anerkennung dafür, dass Menschen als Soldaten in einem Krieg getötet wurden, führte dazu, dass seither auch an die Soldaten erinnert wurde, die den Sieg erkämpft hatten. Entsprechend erinnerten die ersten deutschen Kriegerdenkmäler an die gewonnenen Kriege gegen Frankreich, und die dort Getöteten wurden als Helden geehrt. Seitdem heißt es, dass alle im Krieg getöteten Soldaten ihr Leben für das Vaterland bzw. dessen Freiheit bzw. die gerechte Sache usw. geopfert hätten.

Rheinbischofsheim: "Unseren Helden unser Dank!"

So wurde das bloße Erinnern auf eine ideologisch „höherwertige“ Stufe gehoben. Indem die Getöteten nicht „erschossen“, sondern „gefallen“ waren, und indem sie nicht irgendwo, sondern „auf dem Feld der Ehre“ für ihr Volk starben, wurde ihr Tod gewissermaßen in den Rang eines „christlichen Opfers“ verklärt. Die Verleihung des Ordens „Eisernes Kreuz“ auch für einfache Soldaten seit 1815 und das Gefallenengedenken in den Kirchen, die auch sonst den Staat bei der Kriegsführung unterstützten, tat ein übriges für ein positives Ansehen der getöteten Soldaten in der Bevölkerung.

Die jüngsten Kriege, nicht zuletzt der in der Ukraine, scheinen allerdings zu zeigen, dass der antike Satz immer noch gilt: „Si vis pacem, para bellum!“ (Plato, Cicero u.a.)

Oder geht es doch doch ohne „Parabellum“ (Militär-Pistole seit 1908)?

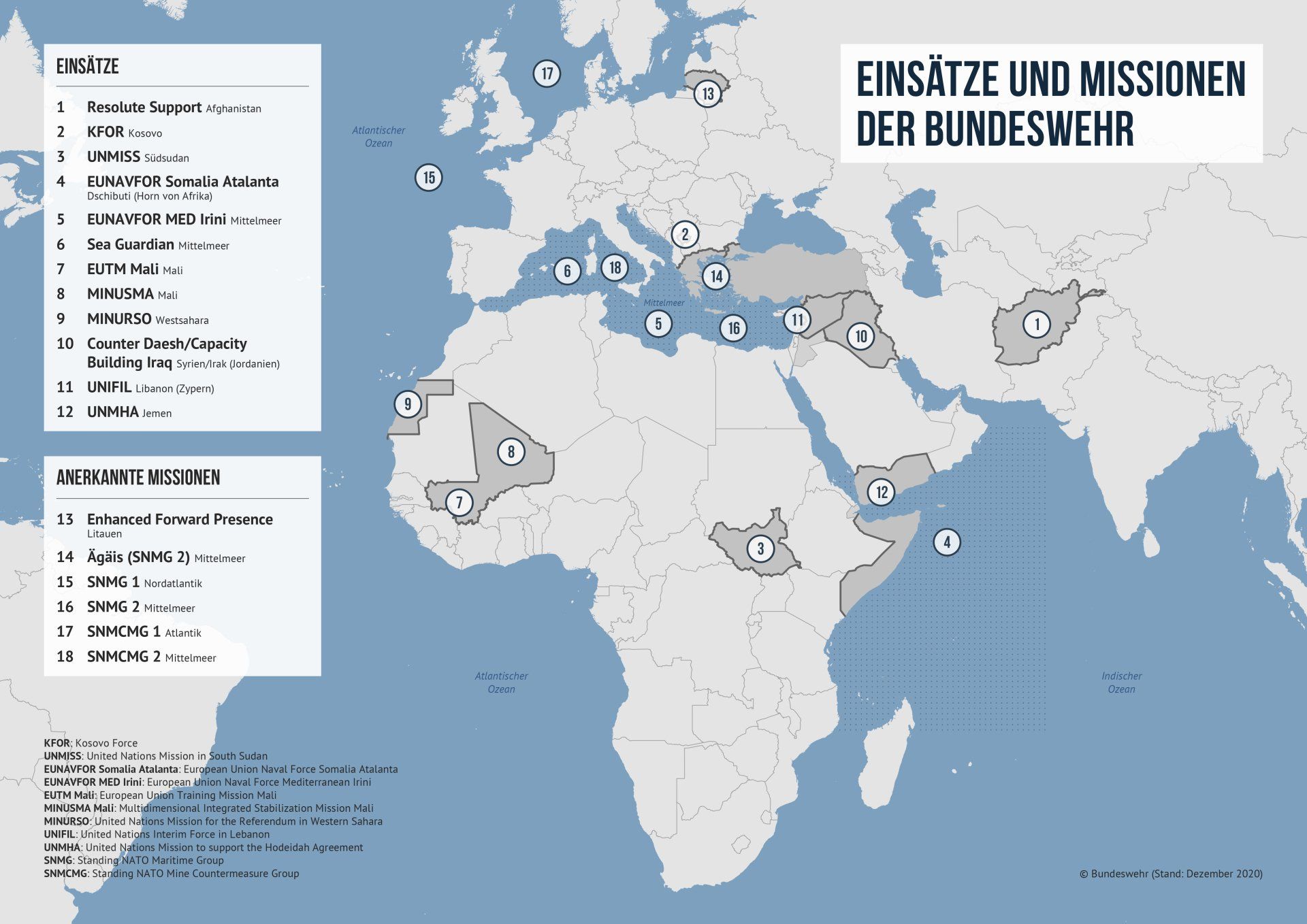

Seit 2011 ist das offiziell nicht mehr so klar definiert. Noch immer

geloben

Soldaten, quasi als Anstellungsvertrag „der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen“ wie andere Beamte auch. Aber dann geht der Text des Gelöbnisses weiter mit dem Versprechen, „das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“. Inwieweit das bei AYuslandseinsätzen geschieht, müsste öffentlich diskutiert werden. Es scheint jedenfalls einsichtig, dass der Text des Gelöbnisses der aktuellen Situation nicht mehr entspricht.

Vortragsvereinbarung auf Anfrage

Der Schwerpunkt des Vortrags kann je nach Absprache auf dem Aspekt Kriegerdenkmäler (der Umgang mit dem Gedenken an im Krieg getötete Soldaten) oder auf dem Aspekt Ehre (der gesellschaftlichen Funktion dieses Begriffs) liegen - und seit dem Ukrainekrieg auch auf der Frage nach den Möglichkeiten der Friedensbewegung ("Stell dir vor, Putin kommt - und niemand geht hin!").

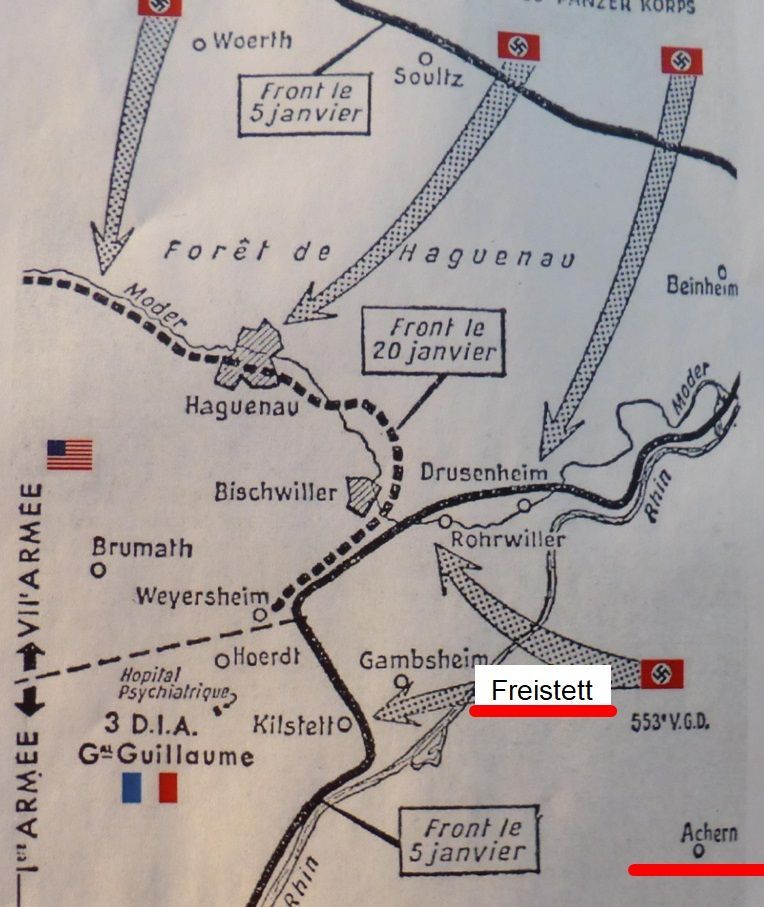

Nordwind

der deutsche Angriff von Freistett nach Gambsheim, Januar 1945

Die Ardennenoffensive der Nazis, mit der sie Amsterdam zurückerobern und den Krieg noch gewinnen wollte, kam Ende 1944 ins Stocken. Ein Angriff auf das bereits befreite Elsaß sollte Entlastung bringen.

Dies Aktion wurde "Unternehmen Nordwind" genannt. Sie führte zwar nicht zum erhofften Erfolg, aber trug bei zur Verlängerung des längst verlorenen Krieges.

Um den Nachschub der Nazis zu behindern, wurden von den Alliierten u.a. die Orte Freistett, Rheinbischofsheim und Achern bombardiert, wobei allein in Achern bis zu 80 Menschen getötet wurden.

Herrlisheim, Drusenheim u.a. Orte im Elsaß, deren Einwohner weitestgehend evakuiert waren, wurde bei diesen Kämpfen fast vollständig zerstört.

Die Bilanz des "Unternehmen Nordwind" in Bezug auf die Beteiligten Soldaten wurde nach dem Krieg folgendermaßen aufgemacht:

Verlängerung der Kämpfe in der Region um ca. zwei Wochen;

Verluste: Deutsche Wehrmacht: ca. 23 000 Soldaten

Amerikanische Armee: ca. 11 000 Soldaten

französische Armee: ca. 2 000 Soldaten

Der Panzergraben Memprechtshofen

Wie aus einem Ehrenmal ein Friedhof wurde

Seit einigen Jahren ist das Hinweisschild „Ehrenmal Panzergraben“ an der der Landesstraße 75 bei Memprechtshofen verschwunden. Aber auf einer Orientierungstafel im Ort steht die Bezeichnung noch immer, und in Google Maps findet sich Anfang 2021 noch der unzutreffende Eintrag „Gedenkstätte Panzergraben – Andachtsstätte“.

Was war da los?

Am 14. April 1945 wurde die französische Armee bei der Besetzung des deutschen Gebietes um Memprechtshofen durch eine Blockade am Übergang über die Rench vom Volkssturm in ein Gefecht verwickelt und kurz etwas aufgehalten. Über dieses Geschehen wurde bald darauf von den Einwohnern Schlimmes berichtet: „Alle 27 Verteidiger des Panzergrabens sind mit Kopfschüssen getötet aufgefunden worden.“

In der damaligen Zeit war es fast selbstverständlich, dass diese Berichte für wahr gehalten wurden. Die getöteten Deutschen wurden am ehemaligen Panzergraben bestattet und ein Steinkreuz auf dem Friedhof errichtet

Bald wurde der Ort als „Ehrenmal“ bezeichnet: Die Verteidiger waren ihrem Eid auf Hitler treu geblieben und hatten in einer aussichtslosen Situation gekämpft, statt zu kapitulieren. Damit hatten sie sich an den Wahlspruch der SS gehalten: „Meine Ehre heißt Treue“!

Nach der Befreiung von den Nazis wurden die Deutschen entnazifiziert, jedenfalls hieß das so. Die faschistische Ideologie war tabuisiert.

Aber im Lauf der Jahre gelangte der braune Bodensatz allmählich wieder zu deutlicherem Wachstum.

So trafen sich seit Mitte der 60er Jahre an manchen Gedenktagen Menschen an diesem Soldatenfriedhof, um für vaterländische Ideen, die deutsche Wehrkraft und vermeintlich beispielhaftes Heldentum der Toten zu demonstrieren.

Im Verlauf der Gegendemonstrationen konnte mit historischen Quellen nachgewiesen werden, dass die örtliche Überlieferung nicht den Tatsachen entsprach. Schließlich wurde erreicht, dass die Begräbnisstätte nicht weiterhin als „Ehrenmal“ bezeichnet werden darf, sondern als Soldatenfriedhof.

Im Verlauf einer der Gegendemonstrationen gegen die nationalen Kriegsverherrlicher wurde u.a. eine „Rede der getöteten Soldaten“ vorgelesen, aus der hier ein Ausschnitt folgt:

Wir haben die Schnauze voll von euren Ehrungen! ... Wir sind nicht „gefallen“, wir wurden getötet! Wir starben nicht freiwillig! ... Wir kämpften und starben nicht aus Tapferkeit, sondern weil uns keine Wahl blieb. ... weil zu kämpfen unsere einzige Chance war, vielleicht doch zu überleben, und weil wir Angst hatten. ... Wir waren Menschen, die zu lange gelernt hatten, dass sie sich keine eigenen Gedanken machen sollten, sondern ihren großen und kleinen Führern folgen sollten. Wir hatten gelernt zu gehorchen und das Denken anderen zu überlassen.

Lasst euch nicht wieder verführen, denkt doch selbst! Denkt an uns und schämt euch mit uns. Schämt euch mit uns für Deutschland, das schon wieder Kriege führt! Wir sind krepiert – und ihr habt wenig bis nichts aus unserer Geschichte gelernt.

Ihr nennt die Erinnerungsorte an uns „Ehrenmale“ .... Aber für uns tote Soldaten ist Ehre ein hohler Begriff: Etwas, womit wir schon als Kinder abgerichtet wurden, um gute Soldaten zu werden ... Aber das eine wissen wir toten Soldaten: Wenn es überhaupt so etwas wie Ehre geben kann, so heißt unsere Ehre nicht "Treue" und sie heißt nicht "Vaterland". Sie heißt auch nicht Exportvolumen oder Bruttosozialprodukt ...

Wenn ihr etwas für unsere Ehre tun wollt, dann feiert nicht unsere Treue. Unsere Ehre, wenn überhaupt, meine Damen und Herren da oben,

Sicher wurden damals die Ereignisse deshalb so aufgeschrieben, weil die Dorfbewohner am Ende des 3. Reichs nach jahrelanger Propaganda voll Angst davor waren, den Siegern hilflos ausgeliefert zu sein. Aber es ist auch offensichtlich, dass dieser Umgang mit der Vergangenheit bald als Angebot wahrgenommen wurde, völkische Ideen des Nationalsozialismus wieder zum Leben zu erwecken. Inzwischen ist dies durch den couragierten Protest vieler Bürger glücklicherweise an diesem Ort nicht mehr der Fall.

Statt die Toten als Helden zu bewundern, verdienen sie unser Mitleid. Sie können uns mahnen:

- nicht autoritätsgläubig zu sein ,

- den eigenen Verstand wach zu halten und zu benutzen,

- einzusehen, dass Konflikte sich durch Kriege nie lösen lassen,

- Gegner dennoch als Menschen, nicht als Feinde zu sehen

- uns nicht durch Mythen verführen zu lassen!

Der bisher an dem Friedhof angebrachte Informationstext wird vermutlich bald durch den folgenden Text ersetzt:

Hier verlief einer von vielen der sogenannten „Panzergräben“, wie sie im 1. und 2. WK als Hindernis für feindliche Panzer ausgehoben worden waren.

Er wurde am 14. April 1945, nur drei Wochen vor Kriegsende, durch ein Volkssturmaufgebot gegen die vorrückende französische Armee verteidigt. Dabei verloren 27 Volkssturmmänner und mindestens 49 französische Soldaten ihr Leben - teilweise durch die eigene Artillerie. Die genauen Umstände des Todes der Volkssturmmänner sind bis heute nicht geklärt. Im Volksmund verbreitete sich das Gerücht, sie seien an Ort und Stelle durch Kopf- und Genickschüsse getötet worden.

Seit 2009 ist bekannt, dass während der Kampfhandlungen am 14. April 1945 weit mehr als 27 Volkssturmmänner im Graben waren. Mehr als 60 von ihnen ergaben sich der französischen Armee.

Die 27 getöteten Volkssturmmänner wurden bald danach hier begraben. Später wurde die Grabstätte in der Tradition der damals verbreiteten Gedenkstätten als Ort zur Erinnerung an die im 2. WK Getöteten eingerichtet. Heute soll sie dem Gedenken an die Kriegstoten aller Nationen dienen.

In einem Vortrag wird die oben zusammengefasste Entwicklung ausführlich dargestellt.

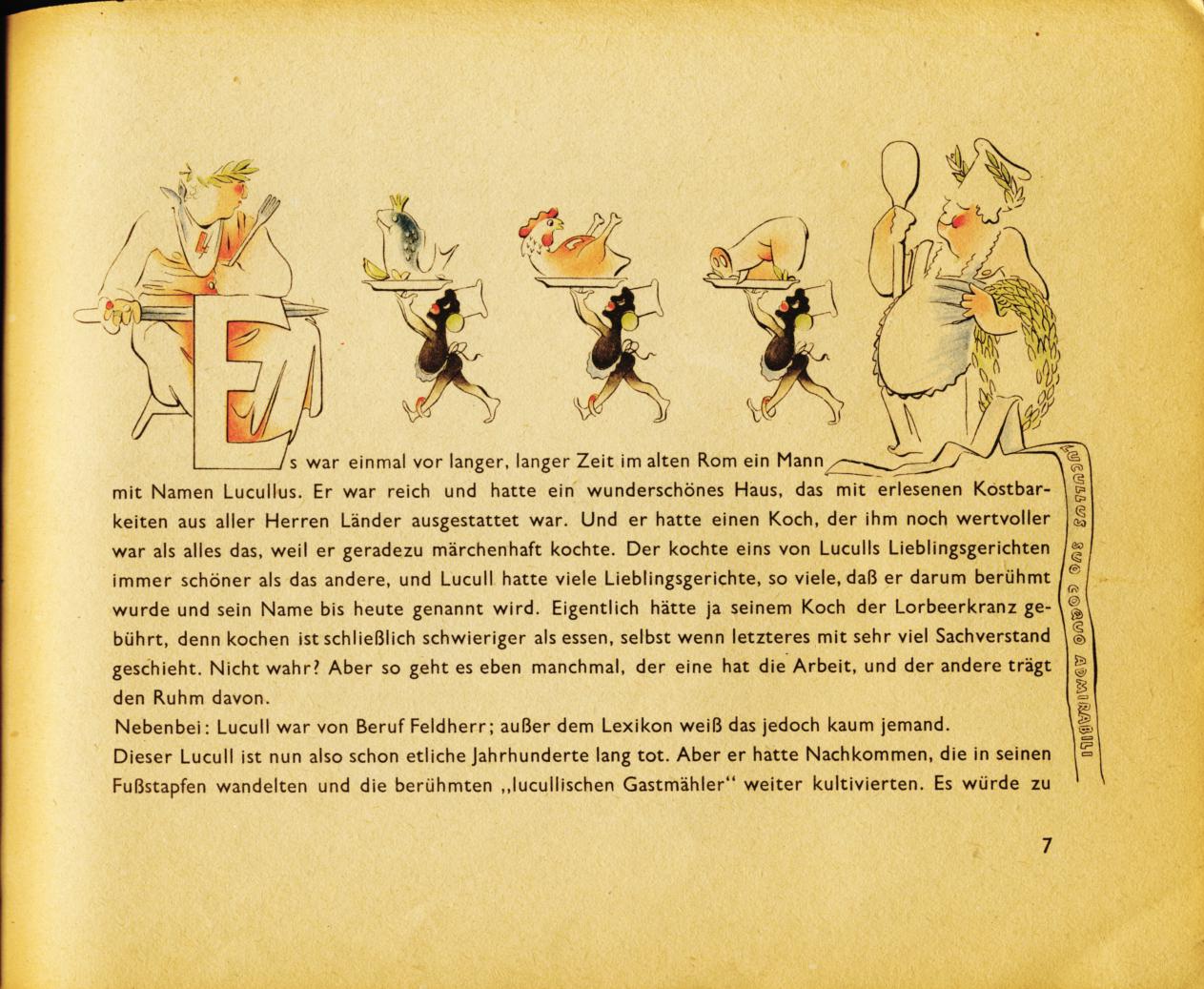

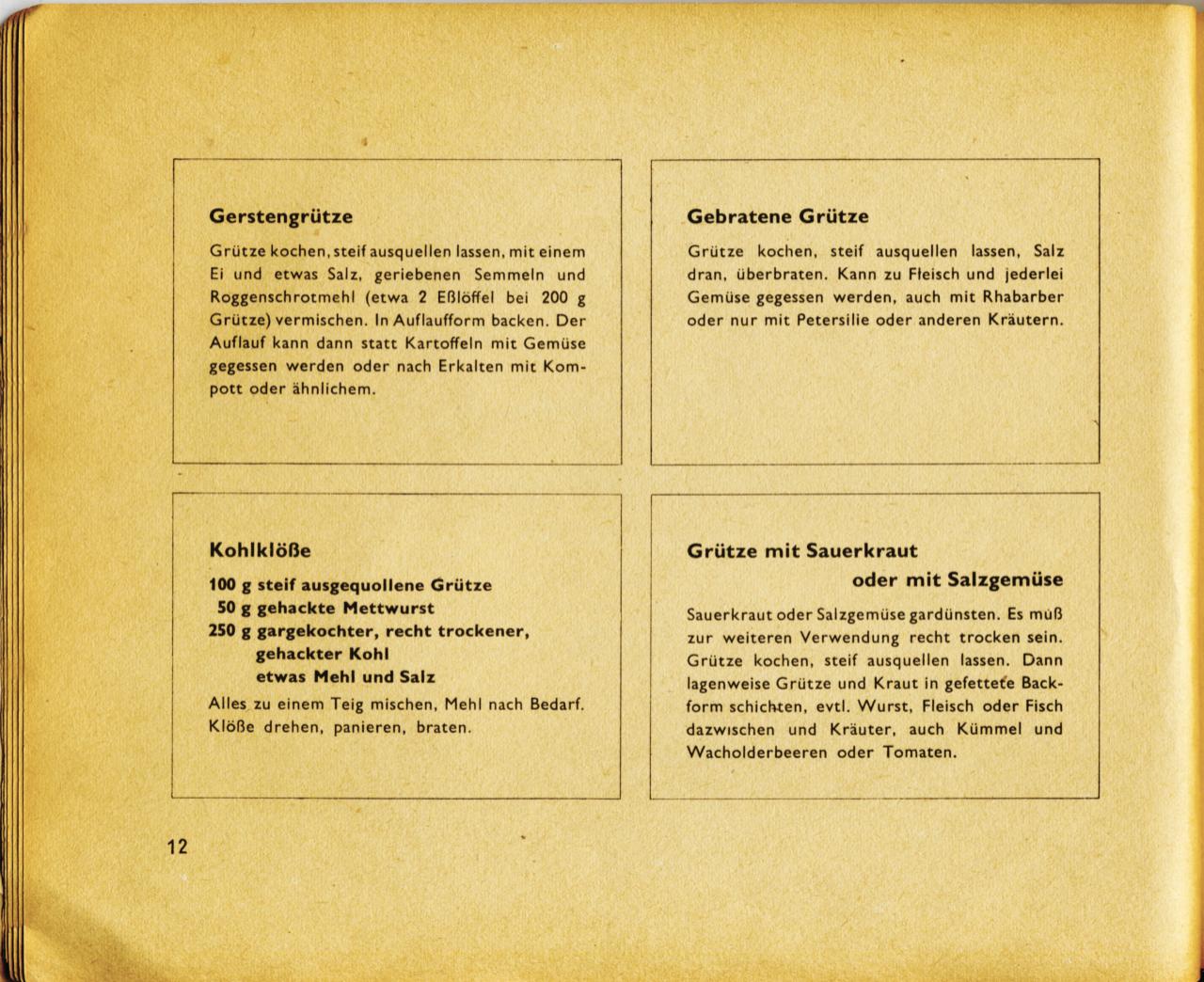

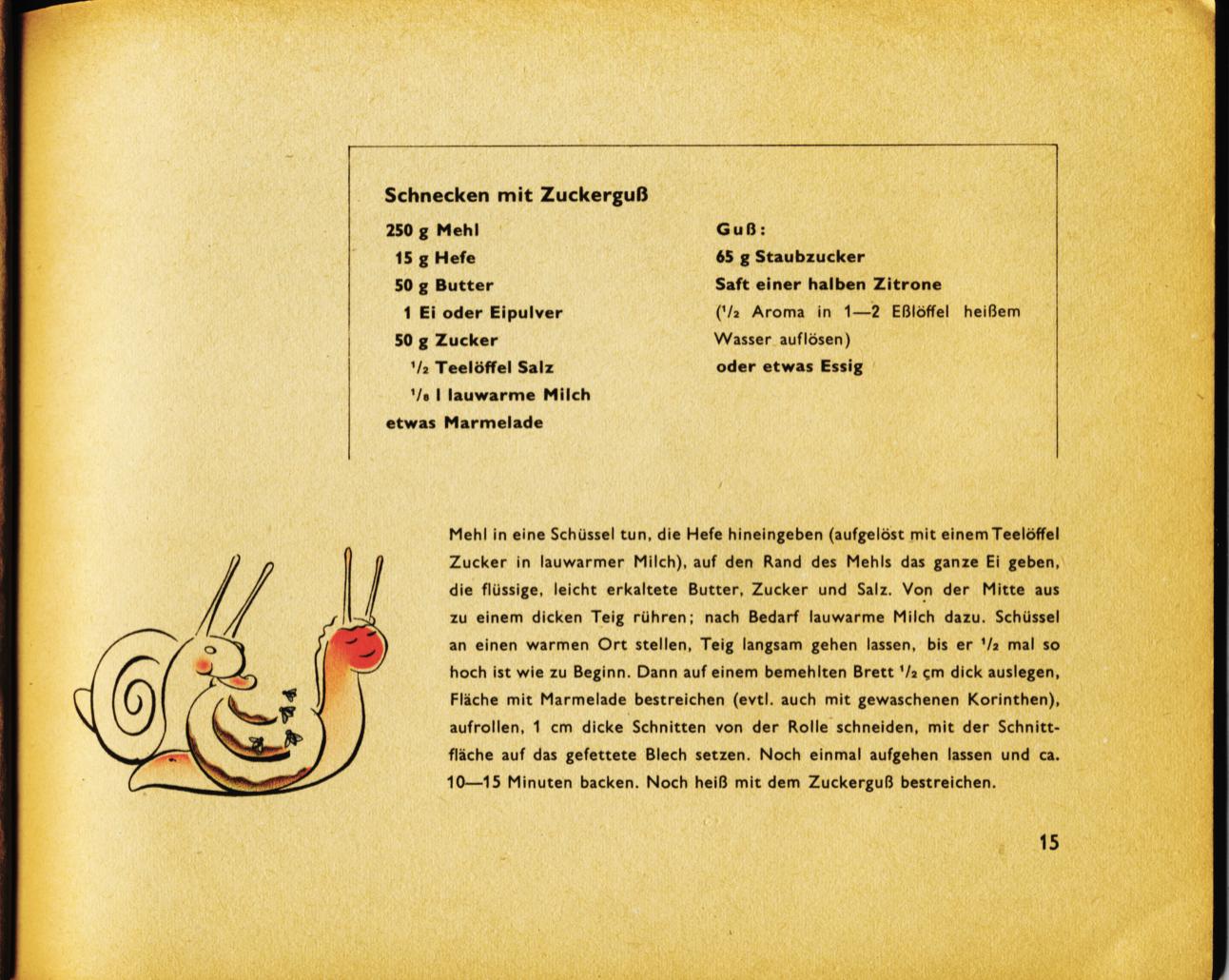

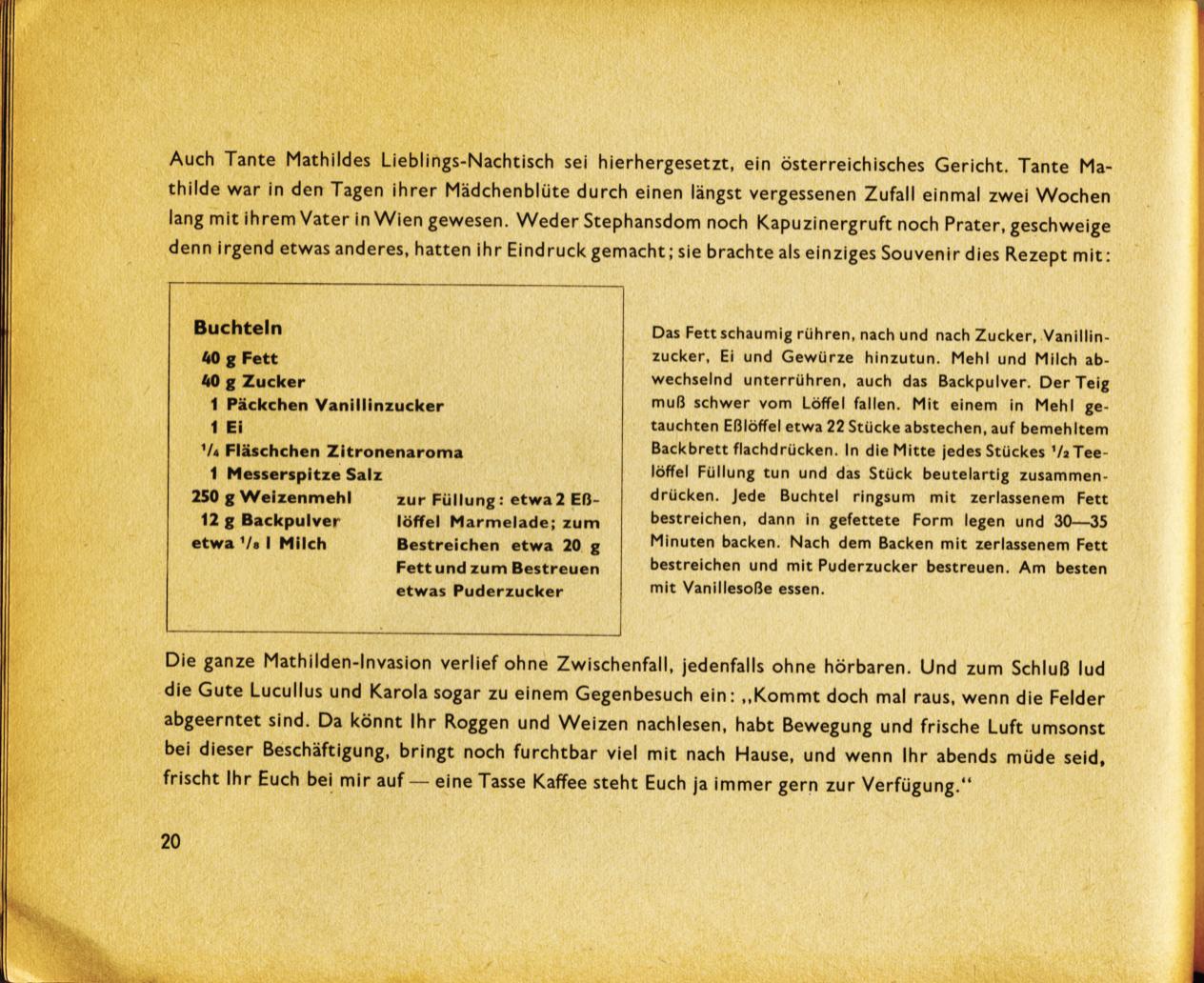

Kochbuch von 1947

Was in der frühen Nachkriegszeit aus einer Notlage heraus alles gegessen wurde

Im Jahr 2022 geht es uns "schlecht": Treibstoff ist extrem teuer geworden, die Energieversorgung scheint nicht mehr gesichert, es gibt nicht mehr alle Medikamente jederzeit ... "Schlecht" bedeutet: Wir leben unter Bedingungen, die wir uns vor 20 Jahren nicht vorgestellt hatten. Menschen über 70 erinnern sich vielleicht, wie froh damals die Eltern waren, als es richtigen Bohnenkaffee gab und sogar Apfelsinen! - Natürlich ist es bei uns heute längst nicht so schlimm wie 1947. Deshalb tut es vielleicht ganz gut, in dieses alte Kochbuch zu schauen. Ich zeige hier ein paar Seiten daraus - und wer wagemutig ist, kann ja manches nachkochen!

Soweit ein paar Empfehlungen für magere Zeiten - man kann sich selbst helfen! Das ist durchaus zu begrüßen - auch wenn es anders schöner ist.